|

|

<目次>

■1 概要

■2 プログラム

■3 実行委員

■4 査読委員の先生方

■5 収支決算

■6 表彰

■7 第5回HISSの運営を終えて--実行委員長

■8 発表題目

■9 研究開発紹介

|

<補遺>

■A-0 書式集

■A-1 総務年間スケジュール

■A-2 各委員会の仕事内容と人数(2002HISS案)

■A-3 山口大学における新旧HISS実行委員

引継会 議事録

■A-4 第1回実行委員会議事録

■A-5 第2回実行委員会議事録

■A-6 理事会指摘事項(2003.7.29)

|

|

|

|

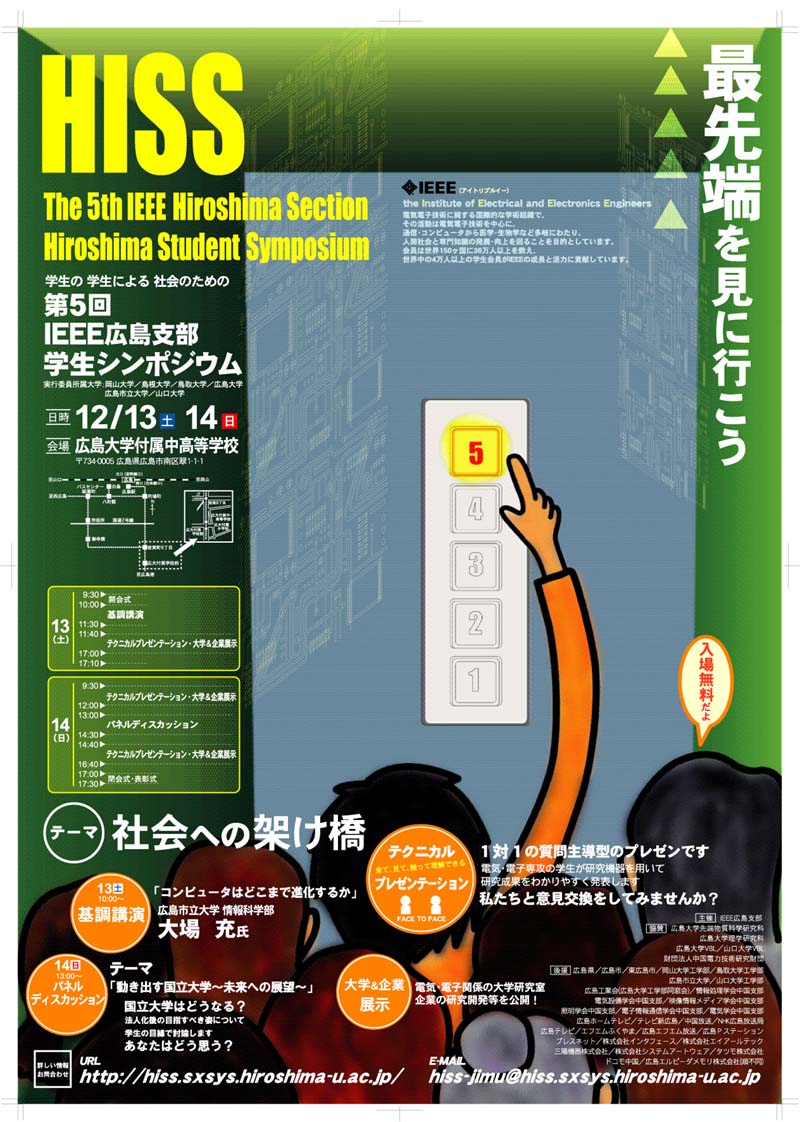

13日(土) 9:30~17:10

14日(日) 9:30~17:30

|

|

|

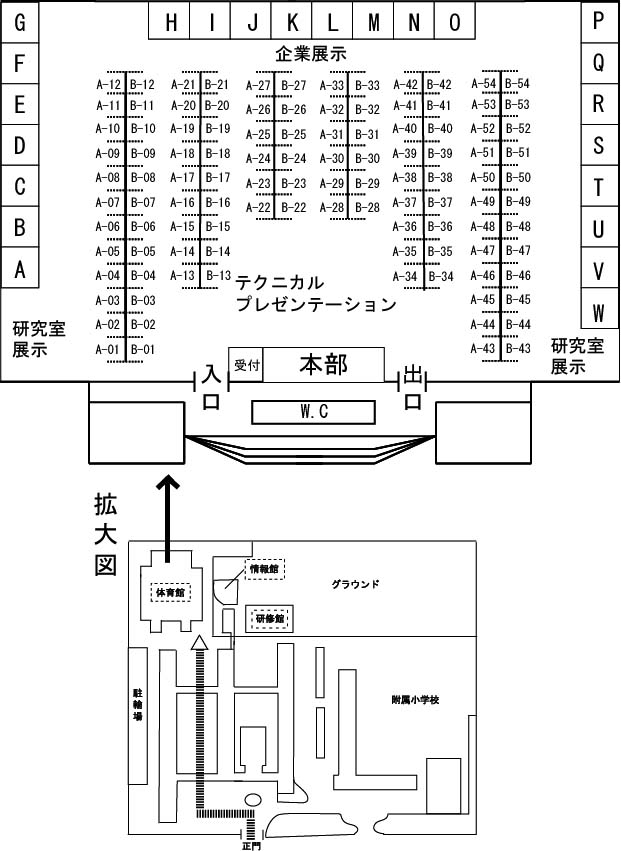

広島大学附属中高等学校 (http://www.fsc.hiroshima-u.ac.jp/)

|

|

|

IEEE広島支部

|

|

|

広島大学先端物質科学研究科,広島大学理学研究科,広島大学VBL, 山口大学 VBL,財団法人中国電力技術研究財団

|

|

|

広島県,広島市,東広島市,岡山大学工学部,鳥取大学工学部,広島 市立大 学,山口大学工学部,広島工業会(広島大学工学部同窓会),情報処理学会中国支部,電気設備学 会中国支 部,映像情報メディア学会中国支部,照明学会中国支部,電子情報通信学会中国支部,電気学会中国支部,広島ホ ームテレ ,テレビ新広島,中国放送,NHK広島放送局,広島テレビ,エフエムふくやま,広島エフエム放送,ひろし まPス テーション,プレスネット,株式会社インタフェース,株式会社エイアールテック,三陽機器株式会社, 株式会社 システムアートウェア,タツモ株式会社,ドコモ中国,広島エルピーダメモリ株式会社 (順不同)

|

|

■12月13日(土) 9:30-17:30

|

9:30

10:00

11:30

11:40

12:40

13:30

14:30

14:40

15:50

17:00

|

|

開会式

基調講演 "コンピュータはどこまで進化するか”

講師:大場充氏(広島市立大学情報科学部 教授)

休憩

テクニカルプレゼンテーション(A,B)| 研究室/企業展示

昼休憩

テクニカルプレゼンテーション(A,B)| 研究室/企業展示

休憩

テクニカルプレゼンテーション (A) | 研究室/企業展示

テクニカルプレゼンテーション (B) | 研究室/企業展示

初日終了会

|

|

■12月14日(日) 9:30-17:30

|

9:30

10:45

12:00

13:00

14:30

14:40

15:40

16:40

17:00

|

|

テクニカルプレゼンテーション(A) | 研究室/企業展示

テクニカルプレゼンテーション(B) | 研究室/企業展示

昼休憩

パネルディスカッション ”動き出す国立大学 ~未来への展望~”

パネリスト:

氏(鳥取大学 学長) 氏(鳥取大学 学長)

坂本 一光氏(島根大学 副学長)

山根 清氏(広島大学総務部企画室、文部事務官)

森 成史氏(山口大学大学院理工学研究科、 博士前期課程2年)

永江 健一氏(鳥取大学工学部社会開発システム工学科4年)

司会: 角南 英夫(IEEE広島支部支部長、広島大学教授)

休憩

テクニカルプレゼンテーション (A) | 研究室/企業展示

テクニカルプレゼンテーション (B) | 研究室/企業展示

休憩

閉会式(表彰式等含む)

閉幕

|

(テクニカルプレゼンテーションと研究室展示は同一の時間帯に並列で行われます)

|

|

シンポジウム点景

|

|

パネルディスカッション

”動き出す国立大学

~未来への展望~”

|

|

テクニカルプレゼンテーション

電気:13件

電子:25件

通信:20件

情報:47件

基礎:2件

その他:7件

------------

計 114件

|

|

研究開発紹介

大学:21件

企業:3件

------------

計 24件

|

■3.実行委員

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

森本高志(広島)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

末吉徹也(広島)

|

勝原康彦(山口)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○小野将寛(広島)

|

勝原康彦(山口)

|

松村俊平(広島)

|

横山弘志(山口)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○河合正人(広島)

|

三川浩一(広島市立)

|

小原宗明(山口)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○柿手智弥(広島)

|

吉田英輔(広島)

|

南智史(広島市立)

|

中川裕士(広島市立)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○外塚英治(広島市立)

原田周一(島根)

|

稲川朋宏(広島)

竹林純司(山口)

|

横山雄一(広島)

|

川島潤(岡山)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○田中敦史(広島市立)

河野臣和(広島市立)

田中大介(岡山)

笹岡直人(鳥取)

|

原清仁(広島)

岡宜史(広島市立)

濱野智明(島根)

藤井勇馬(山口)

|

末吉徹也(広島)

藤崎一禎(岡山)

佐々木悠介(鳥取)

|

木本健太郎(広島)

高田淳年(岡山)

木下慎(鳥取)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○雲丹亀光重(島根)

山本貴史(鳥取)

|

滝井英介(広島)

咽原良浩(鳥取)

|

西尾拓朗(島根)

藤吉智彰(鳥取)

|

上田勇貴(島根)

冨高功介(鳥取)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○子林景(広島)

山田洋明(島根)

|

川口俊文(広島市立)

濱田鎮教(島根)

|

生田真也(島根)

青柳正紘(山口)

|

坂本秀一(岡山)

高橋拓生(山口)

|

|

|

|

|

Vice Chair:勝原康彦 Chair:森本高志 Vice Chair:末吉徹也

|

|

委員長挨拶 『社会への架け橋』

|

|

第5回IEEE広島支部学生シンポジウムはIEEE広島支部が主催し,中国5県の学生約50名により企画・運営を行う「学生の,学生による,社会のための」イベントです.

来年度から国立大学の法人化が始まり,大学の目的・目標が社会からより明確に問われる時代になります.しかし,大学内の研究は一般の方々にはあまり知られていないのが現状です.更に一般的な学術会議は,専門知識なしには理解することが難しく,そのためにしきいも高く実際に足を運ぶのも遠慮されていると思います.本シンポジウムのテーマ「社会への架け橋」は普段外から見えにくい大学・企業内での取り組み・研究を電気電子の専門知識の無い一般の方々に幅広く知って頂くことです.

このテーマの元,本シンポジウムは以下の4つの内容を中心に開催いたします.

(1)基調講演 (2)パネルディスカッション (3)テクニカルプレゼンテーシ ョン (4)研究室/企業展示

学生が行うテクニカルプレゼンテーション(TP)は一般参加者と発表者との質問主導型の意見交換を想定した研究発表です.発表者はポスターを用いた発表 (ポスターセッション) に加えて種々の研究機器を用いたデモンストレーションも行うことで,研究成果 を 存分にアピールできるようになっています.本年度から中国地方のみならず,新たに九州・四国地 方 からもTPに参加して頂いております.

研究室・企業展示では大学の研究室や企業内においてどのような研究がなされて い るのかを,電気や電子などの分野にあまりなじみのない一般の方々にもわかりやすく「来て,見て,触って」理解できるような体験的な展示を行います.本シンポジウムを通して,我々学生が自分の意見を明確に表現でき,社会がわれわれの研究・活動をより多く知って頂ければと考えています.

それでは皆様,質問・意見交換を通じて社会との架け橋であるIEEE広島支部学生シ ン ポジウムにご参加下さい.

最後になりましたが,第5回IEEE広島支部学生シンポジウムを開催するにあたり,多くの方々のご協力とご支援をいただき実行委員を代表してここに感謝の意を表します.

第5回 IEEE広島支部学生シンポジウム実行委員会 委員長 森本 高志 (広島大学)

|

■4.査読委員の先生方(56名)

|

所属大学

|

教官名、敬称略、五十音順 (更新:9/2/2003)

|

|

|

岡山

|

古賀 隆治

和田 修己

|

野木 茂次

|

秦 正治

|

藤原 耕二

|

舩曵 信生

|

横平 徳美

|

|

島根

|

會澤 邦夫

土屋 敏章

吉田 俊幸

|

河本 満

平川 正人

|

阪本 邦夫

福間 慎治

|

神宮寺 要

由井薗 隆也

|

田中 章司郎

姚鳳会

|

田中 俊彦

吉田 和信

|

|

鳥取

|

有井 士郎

大観 光徳

|

伊藤 良生

得能 貢一

|

川村 尚生

三好 力

|

岸田 悟

村上 仁一

|

北川 雅彦

山田 茂

|

菅原 一孔

|

|

広島市立

|

石田 賢治

|

角田 良明

|

寺内 衛

|

弘中 哲夫

|

吉田 彰顕

|

若林 真一

|

|

広島

|

岩田 穆

宮崎 誠一

|

吉川 公麿

横山 新

|

小出 哲士

|

芝原 健太郎

|

角南 英夫

|

樋口 克彦

|

|

山口

|

伊藤 暁

堀田 昌志

|

井上 克司

松藤 信哉

|

小林 邦和

松元 隆博

|

瀧本 浩一

山口 真悟

|

田中 稔

若佐 裕治

|

中岡 睦雄

|

■5.収支決算

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[収入]

|

助成金および後援金

広告料

論文投稿料 ¥2000(暫定)×120編(目標)

論文掲載負担料 ¥500(暫定)×300編(目標)

論文誌売上 ¥1500(暫定)×40册(目標)

利子

|

1,300,000

0

240,000

150,000

60,000

0

|

1,360,000

239,265

228,000

155,500

34,500

12

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[支出]

|

開催準備費

|

印刷費

実行委員会開催費

郵送料

交通費

雑費

振り込み手数料

|

700,000

300,000

80,000

0

100,000

30,000

|

526,575

340,420

78,892

23,460

25,772

1,890

|

|

|

|

|

|

|

|

|

開催運営費

|

会場設営費(HISS会場)

講師旅費等

傷害保険

昼食会費

|

400,000

50,000

30,000

60,000

|

447,488

47,480

21,063

15,080

|

|

|

|

|

|

|

|

2004HISS運転資金

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■6.表彰

|

■研究賞■

|

|

□最優秀研究賞

|

|

|

|

|

茅野功(岡山県立)

|

「操作対象ウィンドウの識別性を向上したマルチウィンドウシステム」

|

|

|

|

|

|

|

|

□優秀研究賞

|

|

|

|

|

Ouaaba Khalid(岡山)

|

「WDMコミュニケーションにおける波長フィルタ用のPolyimide導波管」

|

|

|

|

勝原康彦(山口)

|

「金属ストリップ構造を持つ誘電率可変媒質」

|

|

|

|

中山洋二(山口)

|

「白色光干渉法を用いた表面凹凸形状測定法の高精度化に関する研究」

|

|

|

|

梅野悠(鳥取)

|

「DTWと適応アルゴリズムによるオンライン署名照合に関する研究」

|

|

|

|

上口 光(広島)

|

「階層型バンク構造による命令/データ統合型多ポートキャッシュ の 設計」

|

|

|

|

井上 真二(鳥取)

|

「分散開発環境に対する離散型ソフトウェア信頼度成長モデル」

|

|

|

|

|

|

■講演賞■

|

|

|

|

□最優秀プレゼンテーション賞

|

|

|

|

高田健司(広島市立)

|

「屋外マルチパス環境におけるUHF帯TV放送波を用いたダイバーシ チ 受信効果に関する研究」

|

|

|

□優秀プレゼンテーション賞

|

|

|

|

望月慶介(広島市立)

|

「VHF帯電磁波による流星エコーの観測」

|

|

|

|

行松健一(広島市立)

|

「非線形移流拡散反応系を用いた人口動態モデル」

|

|

|

原清仁(広島)

|

「P/N Junctionにおけるノイズの測定及び解析に向けて」

|

|

|

茅野功(岡山県立)

|

「操作対象ウィンドウの識別性を向上したマルチウィンドウシステム」

|

|

|

|

|

|

■最優秀研究室展示賞■

|

|

|

広島市立大学

電波メディア講座

|

「地上波デジタル放送:サービスエリアの効率的推定法の検討」,「自然 現 象とVHF帯電磁波の関係」

|

|

|

山口大学

超伝導工学研究室

|

「超伝導って何だろう?」

|

|

■HISS貢献賞■ (11名)

|

|

|

|

森本高志(広島大学) 末吉徹也(広島大学) 勝原康彦(山口大学) 小野将寛(広島大学) 河合正人(広島大学) 柿手智弥(広島大学) 原田周一(島根大学) 田中敦史(広島市立大学) 雲丹亀光重(島根大学) 咽原良浩(鳥取大学) 子林景(広島大学)

|

|

■HISS功労賞■(37名)

|

|

|

松村俊平(広島大学) 横山弘志(山口大学) 三川浩一(広島市立大学) 小原宗明(山口大学) 吉田英輔(広島大学) 南智史(広島市立大学) 中川裕士(広島市立大学) 外塚英治(広島市立大学) 稲川朋宏(広島大学) 竹林純司(山口大学) 横山雄一(広島大学) 川島潤(岡山大学) 河野臣和(広島市立大学) 田中大介(岡山大学) 笹岡直人(鳥取大学) 原清仁(広島大学) 岡宜史(広島市立大学) 濱野智明(島根大学)藤井勇馬(山口大学) 藤崎一禎(岡山大学) 佐々木悠介(鳥取大学) 木本健太郎(広島大学) 高田淳年(岡山大学) 木下慎(鳥取大学) 山本貴史(鳥取大学) 滝井英介(広島大学) 西尾拓朗(島根大学) 藤吉智彰(鳥取大学) 上田勇貴(島根大学) 冨高功介(鳥取大学) 山田洋明(島根大学) 川口俊文(広島市立大学) 濱田鎮教(島根大学) 生田真也(島根大学) 青柳正紘(山口大学) 坂本秀一(岡山大学) 高橋拓生(山口大学)

|

■7 第5回HISSの運営を終えて--実行委員長

この度,第5回IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)実行委員長として,実行及び運営を行ってきました.実行委員は昨年度よりもさらに多く中国地方の大学生48名より構成しております.第5回では第4回の内容に加えて,大学の研究室だけでなく企業研究紹介や国立大学法人化をテーマにしたパネルディスカッションなどを企画しました.これらの企画も非常に好評であり,シンポジウムは大きなトラブルもなく盛 況に終わ りました.

この学会運営・実行を通して業者や講演者との交渉,予算管理,スケージュールの管理などいろいろなことを勉強させていただきました.このような貴重な経験は社会にでても必ず自身の役に立つものと認識しております.また,第6回HISSへこれらの手法や反省点などの引き継ぎを行い,より良いHISSになる手助けになればと思います.

最後になりましたが,第5回IEEE広島支部学生シンポジウムの開催に際してご助言・ご支援を頂いた方々,そして47名のHISS実行委員に心から感謝いたします.

|

|

■8.発表題目(全114件)

A-電気(13件)

|

A-01 係数図法を用いた3慣性共振系の制振制御法に関する研究

Vibration Suppression Method of Three Interia System Using CDM

有田 悟,山下 嘉一,池田 英広,米子工業高等専門学校

Satoru Arita, Yoshikazu Yamashita, Hidehiro Ikeda, Yonago National College of Technology

A-02 EMTPを用いた電流形三相PWMコンバータの設計法

Design of Current-Source Three Phase PWM Converter using EMTP

矢倉 孝治,本田 慎一朗,池田 英広,米子工業高等専門学校

Takaharu Yakura, Shinichiro Honda, Hidehiro Ikeda, Yonago National College of Technology

A-03 バルク超電導体に捕捉される磁場の分布と復元力の関係

Relationship between trapped magnetic field distribution in HTS bulk and restoring force

土谷 浩平,寺村 吉史,宮本 一成,津田 理,原田 直幸,浜島 高太郎,山口大学

Kouhei Tsuchiya, Yoshifumi Teramura, Kazunari Miyamoto, Makoto Tsuda, Naoyuki Harada, Takataro Hamajima, Yamaguchi Univ.

A-04 電力用同軸多層撚り型ケーブルにおける交流損失のケーブル構成パラメータ依存性

Dependence of AC Loss on Cable Parameters in Coaxial Multi-layer HTS Power Cable

藤澤 輝和1,藤本 二郎1,津田 理1,原田 直幸1,浜島 高太郎2,1山口大学,2東北大学

Terukazu Fujisawa1, Jiro Fujimoto1, Makoto Tsuda1, Naoyuki Harada1, Takataro Hamajima2, 1Yamaguchi Univ., 2Tohoku Univ.

A-05 競技ロボット操作用赤外線リモコンの開発

A study of An Infrared Remote Controller for A Contest Robot

植田 和宏,日高 良和,宇部工業高等専門学校

Kazuhiro Ueda, Yoshikazu Hitaka, Ube National College of Technology

A-06 小容量電圧計PWM変換器を用いた変圧器の突入電流抑制法 -三相回路への応用-

A Novel Method of Suppressing the Inrush Current of Transformers Using a Small-Rated Voltage-Source PWM Converter

山田 洋明,田中 俊彦,船曵 繁之,島根大学

Hiroaki Yamada, Toshihiko Tanaka, Shigeyuki Funabiki, Shimane Univ.

A-07 EDLCを用いた太陽光発電電力平滑化制御システム -EDLCの蓄積エネルギーを考慮した移動平均法-

Smoothing Control Of Power Fluctuation in A Photovoltaic Generation System Using EDLC -Moving Average Method Taking Account of Energy Stored in EDLC-

横木 達弘,舩曳 繁之,田中 俊彦,島根大学

Tatsuhiro Yokogi, Shigeyuki Funabiki, Toshihiko Tanaka, Shimane Univ.

A-08 液晶バックライト誘電体バリヤ放電ランプ点灯調光用高周波部分共振インバータの開発

Latest Development of Dielectric Barrier Discharge Lamp driven by High-Frequency Resonant Inverter for Liquid Crystal Backlight System

藤田 堅太郎,ガマゲ・L,チャンタケート・S,中岡 睦雄,山口大学

Kentaro Fujita, Laknath Gamage, Srawouth Chandhaket, Mutsuo Nakaoka, Yamaguchi Univ.

A-09 相関関数を用いた三相回路の各相別障害電流補償法に関する研究

A New Approach to the Individual-Phase Non-Active Current Compensator Using the Correlation Function

川上 和徳1,渡辺 修治1,大村 泰2,田中 俊彦3,1松江工業高等専門学校,2新居浜工業高等専門学校,3島根大学

Kazunori Kawakami1, Syuji Watanabe1, Yasushi Omura2, Toshihiko Tanaka3, 1Matsue National College of Technology, 2Niihama National College of Technology, 3Shimane Univ.

A-10 アクティブフィルタ機能を有するアクティブ・パッシブ併用転流コンデンサに関する研究

A New Combined Commutation-Capacitor of Active and Passive Capacitors with Active Power Filters for HVDC Systems

上田 健吾,田中 俊彦,舩曳 繁之,島根大学

Kengo Ueda, Toshihiko Tanaka, Shigeyuki Funabiki, Shimane Univ.

A-11 相関関数を用いた単層アクティブフィルタの高調波検出時間の検討

Discussions on Calculation Time of Harmonic Currents in the Single-Phase Active Filter Using the Correlation Function

川崎 勇,田中 俊彦,舩曳 繁之,島根大学

Isamu Kawasaki, Toshihiko Tanaka, Shigeyuki Funabiki, Shimane Univ.

A-12 電気分解を用いた高度水処理に関する基礎的研究

A Study of Advanced Water Treatment with Electrolysis

田中 俊彦1,濱田 鎮教1,柴田 均1,野田 修司2,塩村 隆信2,勝部 政男3,1島根大学,2島根産業技術センター,3松江土建株式会社

Toshihiko Tanaka1, Shizunori Hamada1, Hitoshi Shibata1, Shuji Noda2, Takanobu Shiomura2, 3Masao Katsube, 1Shimane Univ., 2Shimane Industrial Technology Center, 3Matsue-Doken Corp.

A-13 光スイッチング素子のための導波路形状の解析

Analysis of Waveguide Structure for Light Modulator Transistor

河合 正人,遠藤 健一,田部井 哲夫,広島大学

Masato Kawai, Kenichi Endo, Tetuo Tabei, Hiroshima Univ.

|

B-電子(25件)

|

B-02 SystemCを用いたアルゴリズムのIP化

Designing IP of algorithms using SystemC

丸本 敬幸,大村 道郎,広島工業大学

Noriyuki Marumoto, Michiroh Ohmura, Hiroshima Institute of Technology

B-03 3次元VLSIにおける2n層チャンネル配線2n-layer Channel Routing in 3-D VLSI

岡本 好広,大村 道郎,広島工業大学

Yoshihiro Okamoto,Michiroh Ohmura, Hiroshima Institute of Technology

B-04 システムLSIを実装したプリント基盤作成教育システムの構築

Construction of an educational system for fabrication of printed-circuit board to mount system LSI

金谷 直也, 水野 議一朗, 田中 武,広島工業大学

Naoya Kanetani, Giichiro Mizuno, Takeshi Tanaka, Hiroshima Institute of Technology

B-05 カーボン薄膜の成膜によるPETフィルムとPETボトルの酸素透過率の比較に関する研究Comparison of the oxygen transmission rate for PET films and bottles with carbon thin film

圓石 泰之, 渡邉 悟志, 田中 武, 高木 俊宜,広島工業大学

Yasuyuki Enseki, Satoshi Watanabe, Takeshi Tanaka, Toshinori Takagi, Hiroshima Institute of Technology

B-06 P/N Junctionにおけるノイズの測定及び解析に向けて

Theoretical and Experimental Investigation of Noise in the P/N Junction

原 清仁, 広島大学

Kiyohito hara, Hiroshima Univ.

B-08 渦電流の有限要素法解析における複合次数ベクトル要素の検討

Investigation of Multi-Order Vector Finite Elements in Finite Element Analysis

高田 昌宏, 羽野 光夫, 堀田 昌志,山口大学

Masahiro Takada, Mitsuo Hano, Masashi Hotta, Yamaguchi Univ.

B-09 半導体超格子内を伝搬する電子波の伝播時間に関する研究

Research on the Tunneling-Time of the Electron-wave Propagating the Inside of the Superlattics

井口 雄大, 浅倉 邦彦,米子工業高等専門学校

Yudai Iguchi, Kunihiko Asakura, Yonago National College of Technology

B-11 完全空乏型SOI-MOSFETにおける寄生効果の影響

Influence by parasitic effect in the fully-depleted SOI-MOSFET

上辻 康人, 広島大学

Yasuhito Uetsuji, Hiroshima Univ.

B-12 液晶ディスプレイ用ポリシリコン薄膜の評価

Characterization of poly crystalline Silicon thin films for liquid crystal display

井上 祐介,島根大学

Yusuke Inoue, Shimane Univ.

B-13 ニューロンMOSFETを用いた冗長2進数6重加算回路

6-Operand Redundant Binary Adder using Neuron-MOS

酒井 敦司, 坂本 政祐, 水上 周作, 濱野 大輔, 広島市立大学

Atsushi Sakai, Masahiro Sakamoto, Shuusaku Mizukami, Daisuke Hamano, Hiroshima City Univ.

B-14 ラプラシアンフィルタリング処理を用いた動きベクトル検出

A CMOS Image Sensor for Detection of Motion Vectors by Laplacian Filtering Processing

小川 尚嗣, 広島市立大学

Hisatsugu Ogawa, Hiroshima City Univ

B-15 多孔質シリコンの形成シミュレーション

The formation simulation of Porus Silicon

白石 竜介, 広島市立大学

Ryousuke Shiraishi, Hiroshima City Univ.

B-16 YBCO高温超伝導CPW SIRの温度特性

Temperature characteristics of high-temperature superconducting CPW SIRs

横山 弘志, 山本 卓史, 真田 篤志, 粟井 郁雄,山口大学

Hiroshi Yokoyama, Takashi Yamamoto, Atsushi Sanada, Ikuo Awai, Yamaguchi Univ.

B-17 低電圧低雑音アナログ増幅回路設計技術に関する研究

Research of design technology for low voltage low noise analog amplifier

升井 義博, 吉田 毅, 佐々木 守, 岩田 穆,広島大学

Masui Yoshihiro, Yoshida Takesi, Sasaki Mamoru, Iwata Atusi, Hiroshima Univ.

B-18 人工誘電体を用いたリング共振器フィルタ

Ring resonator filter of using artificial material

松田 一郎, 久保 洋, 粟井 郁雄, 山口大学

Ichirou Matsuda, Hiroshi Kubo, Ikuo Awai, Yamaguchi Univ.

B-19 Siのプラズマダメージに関する研究

Study of plasma damage in Si

原田 尚幸 , 山田 高寛,島根大学

Naoyuki Harada, Takahiro Yamada, Shimane Univ.

B-20 HEMTの基板電流による低周波雑音

Low-Frequency Noise Caused by Substrate Current in AlGaAs/InGaAs HEMT

和田 正典, 中本 貴之, 樋口 克彦, 広島大学

Masanori Wada, Takayuki Nakamoto, Katsuhiko Higuchi, Hiroshima Univ.

B-21 MOSFETにおける低周波雑音のフィードバック効果

Feedback Effect on Low-Frequency Noise in MOSFET

中本 貴之, 和田 正典, 樋口 克彦, 広島大学

Takayuki Nakamoto, Masanori Wada,, Katsuhiko Higuchi, Hiroshima Univ.

B-22 MOCVD法による酸化亜鉛薄膜の成長に関する研究

Research on growth of ZnO films by MOCVD

中井 隆一, 小川 健太郎, 中島 雅樹, 藤田 恭久, 島根大学

Ryuichi Nakai, Kentaro Ogawa, Masaki Nakashima, Yasuhisa Fujita, ShimaneUniv.

B-23 有限長PN系列を用いた多重ソナー

A multiplex sonar using finite-length PN sequence

筒井 崇朗, 棚田 嘉博, 松元 隆博, 松藤 信哉, 山口大学

Takaaki Tsutsui, Yosihiro Tanada, Takahiro Matsumoto, Sinnya Matsufuji, Yamaguchi Univ.

B-24 LSIチップ間の広帯域データ通信を実現する無線伝送方式の開発および回路実現に関する研究

Broadband wireless interconnections and their circuit realization for LSI chips

有薗 大介, 佐々木 守, 岩田 穆,広島大学

Daisuke Arizono, Mamoru Sasaki, Atsushi Iwata, Hiroshima Univ.

B-25 スパイキングニューロン方式ホップフィールドネットワークを用いた高速連想メモリに関する研究

Fast associative memory using Hopfield networks based on spiking neuron

佐々木 寛弥1, 森江 隆2, 岩田 穆1, 1広島大学, 2九州工業大学

Kan’ya Sasaki1, Takashi Moire2, Atushi Iwata1, 1Hiroshima Univ., 2Kyusyu

B-26 Institute of Technology多電源ピンLSIの線形等価回路モデルの構築

Construction of Linear Equivalent Circuit Model of Multiple Power-supply Pin LSI

南澤 裕一郎, 豊田 友博, 中村 克己, 豊田 啓孝, 和田 修己, 古賀 隆治,岡山大学

Minamisawa Yuichirou, Tomohiro Toyota, Katsumi Nakamura, Yoshitaka Toyota, Osami wada, Ryuji koga, Okayama Univ.

B-27 異なる不平衡度を持つマイクロストリップ線路基板におけるコモンモードアンテナモデルの評価

Evaluation of common mode antenna model for a printed circuit board with a microstrip line having imbalance difference

高橋 優介1, 渡辺 哲史2, 古賀 隆治1, 和田 修己1, 豊田 啓孝1, 1岡山大学,2岡山県工業技術センター

Yusuke Takahashi1, Tetsushi Watanabe2, Ryuji Koga1, Osami Wada1, Yoshitaka Toyota11Okayama Univ., 2Industrial Technology Center of Okayama

B-28 三次元ドーピングを用いた立体トランジスタの研究

Three-Dimensional Plasma Doping for Beam-Channel Transistor

子林 景, 角南 英夫,広島大学

Kei Kobayashi, Sunami Hideo, Hiroshima Univ.

|

C-通信(20件)

|

C-01 2端子法を用いたコンクリートの電気計測

Electric measurement of concrete using two terminals method

山本 隆博, 藤中 大弥, 光本 真一, 宇部工業高等専門学校

Takahiro Yamamoto, Daiya Fujinaka, Shinichi Mitsumoto, Ube National College of Technology

C-02 最小2乗予測フィルタによる動画像の階層的動き補償に関する研究

Hierarchical Motion Compensation using Least Squares Prediction Filter

今西 洋一,岡山大学

Yoichi Imanishi, Okayama Univ.

C-03 移動通信での階層型アダプティブアレーアンテナにおける更新間隔切替方式

Step-Size Selection Scheme for Layered Adaptive Array Antenna in Mobile Communications

矢葺 匠吾, 生越 重章,香川大学

Shogo Yabuki, Shigeaki Ogose, Kagawa Univ.

C-04 スロットアロハ方式によるマルチメディア移動通信におけるユーザ移動がパケット衝突に及ぼす影響

Impact of User Mobility on Collisions in Slotted-ALOHA-based Mobile Multimedia Communications

平地 真也, 生越 重章,香川大学

Shinya Hirachi, Shigeaki Ogose, Kagawa Univ.

C-05 LTCC技術を用いた人工誘電体による小型BPF

Small Sized Artificial Dielectric BPF with LTCC Structure

岩村 慎太郎, 久保 洋, 粟井 郁雄,山口大学

Shintaro Iwamura, Hiroshi Kubo, Ikuo Awai, Yamaguchi Univ.

C-06 屋外マルチパス環境におけるUHF帯TV放送波を用いたダイバーシチ受信効果に関する研究

Effect of Diversity Reception in UHF outdoor Multi-path Environments

高田 健司, 西 正博, 吉田 彰顕 ,広島市立大学

Kenji Takata, Masahiro Nishi, Teruaki Yoshida, Hiroshima City Univ.

C-07 衛星放送受信におけるアンテナ工事支援システムの開発

The development of the antenna construction support system in the satellite broadcasting reception.

寺本 弘志, 立川 貴隆, 権田 英功, 宮田 仁志, 米子工業高等専門学校

Hiroshi Teramoto, Yoshitaka Tachikawa, Eikou Gonda, Hitoshi Miyata, Yonago National College of Technology

C-08 金属ストリップ構造を持つ誘電率可変媒質

The Variable Permittivity Artificial Material Composed of Metal Strips

勝原 康彦, 久保 洋, 向井 剛, 粟井 郁雄, 山口大学

Yasuhiko Katsuhara, Hiroshi Kubo, Tsuyosi Mukai, Ikuo Awai, Yamaguchi Univ.

C-09 非線形媒質を含む導波型光スイッチング素子構成に関する一検討

A design consideration for guided type optical power switching structure partly containing nonlinear material

中井 絵梨子, 渡辺 次郎, 有馬 純一郎, 堀田 昌志, 羽野 光夫,山口大学

Eriko Nakai, Jiro Watanabe, Junichiro Arima, Masashi Hotta, Mitsuo Hano, Yamaguchi Univ.

C-10 銀イオン拡散型スラブ光導波路の屈折率分布推定に関する研究

Estimation for refractive index profile of optical slab waveguide fabricated with diffusion process using diluted silver nitrate melt

竹林 純司, 堀田 昌志, 羽野 光夫, 山口大学

Junji Takebayashi, Masashi Hotta, Mitsuo Hano, Yamaguchi Univ.

C-11 シフト直交実数有限長列を用いたSS通信変復調回路の試作

A Prototype Modem for a Spread Spectrum Communication System Using Real-Valued Shift-Orthogonal Finite-Length Sequences

酒井 研道, 松元 隆博, 棚田 嘉博,山口大学

Kenji Sakai, Takahiro Matsumoto, Yoshihiro Tanada, Yamaguchi Univ.

C-12 電磁環境を考慮した医療用赤外線無線通信システム構築に関する研究

Construction of infrared wireless communication system taken into account of electromagnetic environment for medical use

久保 智成, 堀田 昌志, 羽野 光夫, 山口大学

Tomonari Kubo, Masashi Hotta, Mitsuo Hano, Yamaguchi Univ.

C-13 WDMコミュニケーションにおける波長フィルタ用のPolyimide導波管

Polyimide Waveguide for wavelength filter in WDM Communication

ウワバ カリド, 豊田 啓孝, 和田 修己, 古賀 隆治, 岡山大学

Ouaaba Khalid, Toyota Yoshitaka, Wada Osamu, Koga Ryuji, Okayama Univ.

C-14 TSDMAセルラシステムにおける周波数利用率

Spectrum efficiency of TSDMA Cellular System

松田浩輔, 尾家裕介, 秦 正治,岡山大学

Matsuda Kosuke, Oya Yusuke, Hata Masaharu, Okayama Univ.

C-15 近似同期CDMA方式を用いた光無線通信 AS-CDMA System

An Optical Wireless Communication using AS-CDMA System

高橋 拓生, 松藤 信哉, 松元 隆博, 棚田 嘉博,山口大学

Takuo Takahashi, Shinya Matsufuji, Takahiro Matsumoto, Yoshihiro Tanada Yamaguchi Univ.

C-16 市街地におけるUHF帯移動伝搬損失特性

UHF Band Mobile Propagation Loss Characteristics in Urban Environments

森 晴基, 廣瀬 匡一, 武田 尚久, 秦 正治, 岡山大学

Haruki Mori, Masakazu Hirose, Takahisa Takeda, Masaharu Hata, Okayama Univ.

C-17 P2Pネットワークにおけるインデックスの動的配置法

A Dynamic Scheme for Index Allocation in P2P Networks

増田 康男, 大田 知行, 角田 良昭,広島市立大学

Yasuo Masuda, Yomoyuki Ohta, Yoshiaki Kakuda, Hiroshima City Univ

C-18 アドホックネットワークにおける階層ルーティングプロトコルの実験的評価

Experimental Evaluation of Hierarchical Routing Protocol in Ad Hoc Networks

小田 亮太郎, 藤本 宗彦, 大田 知行, 角田 良昭, 広島市立大学

Ryotaro Oda, Munehiko Fujimoto, Tomoyuki Ohta, Yoshiaki Kakuda, Hiroshima City Univ.

C-19 金属ストリップ人工誘電体の特性と電流分布

Characteristics and current distribution of artificial dielectric with metal strips

向井 剛, 久保 洋, 粟井 郁雄, 山口大学

Tsuyoshi Mukai, Hiroshi Kubo, Ikuo Awai, Yamaguchi Univ.

C-20 アドホックネットワークのための信頼度制約ルーティング問題とそのアルゴリズムの提案

The reliability restrictions routing problem and the proposal of algorithm for an ad hoc network

熊野 英嗣, 三谷 千恵, 舩曵 信生, 岡山大学

Eiji Kumano, Chie Mitani, Nobuo Funabiki, Okayama Univ

|

D-情報(47件)

|

D-01 ソフトウェア信頼性評価のための確率的離散化信頼度成長モデル

Discretized Stochastic Reliability Growth Modeling for Software Reliability Assessment

井上 真二,山田 茂,鳥取大学

Shinji Inoue, Shigeru Yamada, Tottori Univ.

D-02 テスト網羅性を考慮したソフトウェア信頼度成長モデルに関する一考察

Software Reliability Growth Modeling Considering with Testing-coverage

山本 隆文,井上 真二,山田 茂,鳥取大学

Takafumi Yamamoto, Shinji Inoue, Shigeru Yamada, Tottori Univ.

D-03 分散開発環境に対するソフトウェア信頼性評価ツールの構築

A Software Reliability Assessment Tool Based on Software Reliability Growth Models for Distributed Development Environment

咽原 良浩,田村 慶信,山田 茂,鳥取大学

Yoshihiro Nodohara, Yoshinobu Tamura, Shigeru Yamada, Tottori Univ.

D-04 高信頼性ソフトウェア開発のためのレビューにおけるフォールト指摘内容を考慮した人的要因実験に関する考察

Human Factors Experiment Considering the Importance of detected faults in the Review Process for Reliable Software Development

冨高 功介, 山田 茂,鳥取大学

Kousuke Tomitaka, Shigeru Yamada, Tottori Univ.

D-05 マルコフ型ソフトウェア安全性評価モデルの最適リリース問題への応用

Markovian software safety model and its application to optimal release problem

藤吉 智彰,得能 貢一,山田 茂,鳥取大学

Tomoaki Fujiyoshi, Koichi Tokuno, Shigeru Yamada, Tottori Univ.

D-06 教育支援システム用フレームワークの開発

Development the Framework for eLearning system

秋山 亮介,刈谷 丈治,田中 稔,山口大学

Ryousuke Akiyama, Joji Kariya, Minoru Tanaka, Yamaguchi Univ.

D-07 非分離型ウェーブレット変換を用いたROI符号化の検討

A Study of ROI Image Coding using Non-separable 2D Wavelet Transform

生田 真也,福間 慎治,田中 俊彦,神宮寺 要,島根大学

Shinya Ikuta, Shinji Fukuma, Toshihiko Tanaka, Kaname Jinguji, Shimane Univ.

D-08 プロセッサコアの再利用設計に関する研究 - Rip-up IP方式の提案とその利用設計環境 -

Research on the reuse design of a processor core - The proposal and its use design environment of "Rip-Up-System" -

柴田 智彦1,吉良 隆志1,渡邊 孝博2,棚田 嘉博1,1島根大学,2早稲田大学

Tomohiko Shibata1, Takashi Kira1, Takahiro Watanabe2, Yoshihiro Tanada1,, 1Shimane Univ., 2Waseda Univ.

D-09 操作対象ウィンドウの識別性を向上したマルチウィンドウシステム

A Multi-window System with Ability of Emphasizing a Target Window of Window Operations

茅野 功,田辺 勝也,岡山県立大学

Isao Kayano, Masaya Tanabe, Okayama Prefectural Univ.

D-10 グローバルグリッド上での並列 Modified PrefixSpan法

Parallel Modified PrefixSpan Method on the Global Grid

高木 允,小川 直人,周藤 俊秀,塔野 薫隆,田村 慶一,北上 始,広島市立大学

Makoto Takaki, Naoto Ogawa, Tosihide Sutou, Shiguetaka Tono, Keiichi Tamura,, Hajime Kitakami, Hiroshima City Univ.

D-11 指画像のステレオ位置計測とVRシステムへの応用に関する研究

Position measurement of a finger and the application to VR system

呂 セキカイ,阪本 邦夫,島根大学

Lu Xikai, Sakamoto Kunio, Shimane Univ.

D-12 モデルチェッキングを用いた並行プログラムの検証によるアセンブリ並行プログラミング学習支援システムの試作

A support system for leaning concurrent programming with model checking

吉田 英輔,広島大学

Eisuke Yoshida, Hiroshima Univ.

D-13 アセンブリプログラム実行理解のための支援ツールに関する研究

A support tool for understanding execution of assembly programs

大下 俊輔,広島大学

Shunsuke Oshita, Hiroshima Univ.

D-14 動作データからの知識発見に関する研究

Knowledge Discovery From Motion Data

日下田 光久,森 康真,黒木 進,北上 始,広島市立大学

Mitsuhisa Higeta, Yasuma Mori, Susumu Kuroki, Hajime Kitakami, Hiroshima City Univ.

D-15 騒音再合成法のステップサイズ制御による性能改善に関する検討

Improvement of Noise Reconstruction Method Using the Step Size Control

大野 泰仙,笹岡 直人,伊藤 良生,副井 裕,鳥取大学

Yasunori Oono, Naoto Sasaoka, Yoshio Itoh, Yutaka Fukui, Tottori Univ.

D-16 Webグラフの可視化

Visualization of Web graph

牧野 周平,藤田 憲悦,国保 建,山崎 美嘉,島根大学

Shuhei Makino, Ken-etsu Fujita, Tatsuru Kuniyasu, Mika Yamasaki, Shimane Univ.

D-17 時空間データベースに関する研究

Spatial temporal data mining

松田 裕一,黒木 進,北上 始,広島市立大学

Yuichi Matsuda, Susumu Kuroki, Hajime Kitakami, Hiroshima City Univ.

D-18 可変長ワイルドカード領域を含む頻出パターン

Extraction of Frequent Sequence Patterns with Variable Wild Cards Region

塔野 薫隆,田村 慶一,森 康真,北上 始,黒木 進,広島市立大学

Shiguetaka Tono, Keiichi Tamura, Yasuma Mori, Hajime Kitakami, Susumu Kuroki, Hiroshima City Univ.

D-19 学習段階に応じた学習方法を提供する学習支援システム

The study support system, which furnish the study method according to the study stage

濱咲 皇代,田中 稔,山口大学

Takayo Hamasaki, Tanaka Minoru, Ymaguchi Univ.

D-20 徒歩による移動を考慮した路線バス利用援助システム

Route bus utilization assist system including ambulatory movements

楠神 元輝,三好 力,川村 尚生,菅原 一孔,鳥取大学

Genki Kusugami, Tsutomu Miyoshi, Akio Kawamura, Kazunori Sugahara, Tottori Univ.

D-21 モバイルエージェントによるスケジュール調整に関する研究

Mobile agent based schedule arrangement system

木下 慎,川村 尚生,菅原 一孔,鳥取大学

Shin Kinosita, Takao Kawamura, Kazunori Sugahara, Tottori Univ.

D-22 分散処理プログラム作成支援ツールPMNの提案

A Proposal of PMN : Distributed Programming Support Tool

鴨川 雄,由井薗 隆也,島根大学

Takeshi Kamogawa, Takaya Yuizono, Shimane Univ.

D-23 動的輪郭モデルのハードウェア化と唇形状抽出への応用について

Hardware Realization of Active Contour Model and its application for Extraction of Lip Shapes

佐々木 悠介,山本 貴彦,川村 尚生,菅原 一孔,鳥取大学

Yusuke Sasaki, Takahiko Yamamoto, Akio Kawamura, Kazunori Sugahara, Tottori Univ.

D-24 ハードウェア実現された顔領域追跡アルゴリズムについて

Hardware realization of face area tracking system

山本 貴彦,佐々木 悠介,川村 尚生,菅原 一孔,鳥取大学

Takahiko Yamamoto, Yusuke Sasaki, Takao Kawamura, Kazunori Sugahara, Tottori Univ.

D-25 周波数領域適応フィルタを用いたALEによる音声雑音除去に関する研究

Speech Noise Reduction Base on Frequency Domain ALE

浅倉 健徳, 中西 功, 伊藤 良生, 副井 裕, 鳥取大学

Takenori Asakura, Isao Nakanishi, Yoshio Itoh, Yutaka Fukui, Tottori Univ.

D-26 複数PC画面を使用するKJ法支援ソフトの提案

A Proposal of KJ Method Support System using a Multi-PC Screen

榧野 晶文1,由井薗 隆也1,宗森 純2,1島根大学,2和歌山大学

Akifumi Kayano1, Takaya Yuizono1, Jun Munemori2, 1Shimane Univ., 2Wakayama Univ.

D-27 リアルタイム画像処理のためのセルネットワークに基づくディジタル画像分割LSI

A Cell-Network-Based Image Segmentation LSI for Real-Time Applications

森本 高志,原田 洋明,小出 哲士,マタウシュ H. J.,広島大学

Takashi Morimoto, Yohmei Harada, Tetsushi Koide, Hans Juergen Mattausch, Hiroshima Univ.

D-28 単眼カメラにおける複数ユーザのジェスチャ認識に関する研究

Recognition of multiple-user gestures with a single camera

小池 智史,内海 秀明,水元 忠,平川 正人,島根大学

Satoshi Koike, Hideaki Uchiumi, Tadashi Mizumoto, Masahito Hirakawa, Shimane Univ.

D-29 原子間力顕微鏡データの表示・解析ソフトの開発

Display and analysis software development for Atomic Force Microscopy data

高取 大輔,八方 直久,田中 公一,堀居 賢樹,広島市立大学

Daisuke Takatori, Naohisa Happo, Koichi Tanaka, Kenju Hori, Hiroshima City Univ.

D-30 プロセッサ設計におけるプログラム開発ツールの自動生成手法

An Automatic Generation Technique of Program Development Tools for Processor Design

長江 忠直,渡邊 誠也,岡山大学

Tadanao Nagae, Nobuya Watanabe, Okayama Univ.

D-31 非線形移流拡散反応系を用いた人口動態モデル

A model of population dynamics with non-linear convective reaction-diffusion equations

行松 健一,松浦 義則,井上 智生,広島市立大学

Kenichi Yukumatsu, Yoshinori Matsuura, Tomoo Inoue, Hiroshima City Univ.

D-32 動的輪郭法を用いた領域自動抽出に基づくROI 符号化

An ROI Coding Based On Auto Extraction Using Active Contour Models

金行 裕史,福間 慎治,田中 俊彦,神宮寺 要,島根大学

Hiroshi Kaneyuki, Shinji Fukuma, Toshihiko Tanaka, Kaname Jinguji, Shimane Univ.

D-33 高並列プロセッサのためのバンク構成レジスタファイル

Banked Multiported Register File for Highly Parallel Microprocessors

末吉 徹也1,内田 裕志1,三谷 陽介1,マタウシュ H. J.1,小出 哲士1,弘中 哲夫2,1広島大学,2広島市立大学

Tetsuya Sueyoshi1, Hiroshi Uchida1, Yosuke Mitani2, Hans Jurgen Mattausch1,, Tetsushi Koide1, Tetsuo Hironaka2, 1Hiroshima Univ., 2Hiroshima City Univ.

D-34 DWTと適応アルゴリズムによるオンライン署名照合に関する研究

On-Line Signature Verification Based on DWT and Adaptive Algorithm

西口 直登,坂本 大征,梅野 悠,中西 功,伊藤 良生,副井 裕,鳥取大学

Naoto Nishiguchi, Hiroyuki Sakamoto, Yu Umeno, Isao Nakanishi, Yoshio Itoh,, Yutaka Fukui, Tottori Univ.

D-35 階層型多バンク構造による命令/データ統合型多ポートキャッシュの設計

Combined Data/Instruction Cache Design with Hierarchical Multi-Bank Memory

上口 光1,朱 兆旻1,マタウシュ H. J.1,小出 哲士1,平川 泰2,弘中 哲夫2,1広島大学,2広島市立大学

Koh Johguchi1, Zhaomin Zhu1, Hans Juergen Mattausch1, Tetsushi Koide1,, Tai Hirakawa2,Tetsuo Hironaka2, 1Hiroshima Univ., 2Hiroshima City Univ.

D-36 ガウス混合モデルに基づく画像のDWT符号化法におけるクラス情報の符号化について

The coding of class information for DWT coding method based on Gaussian mixed model

三好 俊明,岡山大学

Toshiaki Miyoshi, Okayama Univ.

D-37 画像の電子透かしにおける埋め込み画像の画質の向上

Quality improvement of watermarked digital images

相本 貴史,棚田 嘉博,松元 隆博,松藤 信哉,山口大学

Takafumi Aimoto, Yoshihiro Tanada, Takahiro Matsumoto, Shinya Matsufuji, Yamaguchi Univ.

D-38 撮像素子のモデルに基づいた画像高解像度化手法に関する研究

A Method for Resolution Enhancement Based on a Model of Imaging Detectors

小嶋 直樹,平林 晃,浜本 義彦,山口大学

Naoki Kojima, Akira Hirabayashi, Yoshihiko Hamamoto, Yamaguchi Univ.

D-39 量子化処理を利用した音楽への電子透かし

Digital watermark using the quantization processing for music data

小山 貴弘,棚田 嘉博,松元 隆博,山口大学

Takahiro Koyama, Yoshihiro Tanada, Takahiro Matsumoto, Yamaguchi Univ.

D-40 A Method for Segregation of Speech Signals

Eric MOLINE1,筒井 潤2,河本 満2,井上 雄二郎2,1ENSIETA(France),2島根大学

Eric MOLINE1, Jun TsuTsui2, Mitsuru Kawamoto2, Yujiro Inoue2, 1ENSIETA(France), 2Shimane Univ.

D-41 VLSIレイアウトにおける配線長最小化のための新しいクラスタリングに基づく概略配置手法

A new clustering-based global placement method for wire-length minimization of VLSI layout.

窪田 創1,若林 真一2,小出 哲士1,辻 俊夫1,1広島大学,2広島市立大学

Hajime Kubota1, Shin’ichi Wakabayashi2, Tetsushi Koide1, Toshio Tsuji1, 1Hiroshima Univ., 2Hiroshima City Univ.

D-42 手ぶれ補正付きペイントツール

A painting tool with a blurring compensation function

森本 大資1,縄手 雅彦1,安部 あかね2,渡辺 哲也3,福間 慎治1,本多 茂男1,1島根大学, 2東部島根心身障害医療福祉センター, 3ビッグボイス

Daisuke Morimoto1, Masahiko Nawate1, Akane Abe2, Tetsuya Watanabe3, Shinji Fukuma1, Shigeo Honda1, 1Shimane Univ., 2Eastern part Shimane mental-and-physical-disorder medical welfare center, 3Big Voice

D-43 創作系列生成のための進化的カオスニューラルネット

Evolving Chaotic Neural Network for Creative Sequence Generation

川端 俊司,広島大学

Shunji Kawabata, Hiroshima Univ.

D-44 ロボットブレインのための戦略学習モデル

A Strategy Learning Model for Robot Brain

小野 将寛,汐崎 充,佐々木 守,岩田 穆,広島大学

Masahiro Ono, Mitsuru Shiozaki, Mamoru Sasaki, Atsushi Iwata, Hiroshima Univ.

D-45 WWW環境対応英文字自動認識システムに関する研究

Research on the Automatic Recognition System of Handwritten English Characters for the WWW Environment

井田 智恵美,浅倉 邦彦,米子工業高等専門学校

Ida Chiemi, Kunihiko Asakura, Yonago National College of Technology

D-46 WWW環境対応電子波動シミュレーションシステムに関する研究

Research on the Electron-Wave Simulation System for the WWW Environment

八木谷 允,浅倉 邦彦,米子工業高等専門学校

Masashi Yagitani, Kunihiko Asakura, Yonago National College of Technology

D-47 大規模回路の階層木分割手法の高速化に関する研究

Improvement in the speed of the hierarchical tree partitioning of a large-scale circuit

沖田 規剛1,渡邊 孝博1,1山口大学,1早稲田大学

Noritaka Okita, Takahiro Watanabe, Yamaguchi Univ., Waseda Univ.

|

E-基礎(2件)

E-01 湿式法によるSi(100)表面の原子レベル平坦表面の形成

Wet Treatment for Preparing Atomic-Scale Level Smooth Si(100) Surface

岡村 陽介,谷口 豊,坂上 弘之,新宮原 正三,高萩 隆行,広島大学

Yosuke Okamura, Yutaka Taniguchi, Hiroyuki Sakaue, Shoso Shingubara, Takayuki Takahagi, Hiroshima Univ.

E-02 量子化MLPとSINNから構成される連想メモリのためのノイズ付加学習法

Noise Supplement Learning Algorithm for Associative Memories Using Multilayer Perceptrons and Sparsely Interconnected Neural Networks

摩郡 雄介,広島市立大学

Magori Yusuke, Hiroshima City Univ.

|

F-その他(7件)

|

F-01 ガウス混合モデルに基づく自動目視検査法に関する研究

Research on the automatic viewing inspecting method based on GaussianMixture Model

田村 潤治,岡山大学

Junji Tamura, Okayama Univ

F-02 運転支援機能がドライバーへ及ぼす影響

Effects of driving support system on drivers

植田 信介,松木 裕二,松永 勝也,志堂寺 和則,九州大学

Shinsuke Ueda, Yuji Matsuki, Katsuya Matsunaga, Kazunori Shidoji, Hiroshima City Univ.

F-03 VHF帯電磁波による流星エコーの観測

Observation of meteor-echoes in VHF band

望月 慶輔,西 正博,吉田 彰顕,広島市立大学

Keisuke Mochizuki, Masahiro Nishi, Teruaki Yoshida, Hiroshima City Univ.

F-04 VHF帯における太陽活動に関連した自然現象電磁波の観測

Observation of the natural-phenomenon electromagnetic wave relevant to solar activity in VHF band

植中 亮,西 正博,吉田 彰顕,広島市立大学

Ryo Uenaka, Masahiro Nishi, Teruaki Yoshida, Hiroshima City Univ.

F-05 白色光干渉法を用いた表面凹凸形状測定法の高精度化に関する研究

Precise surface profiling by white-light interferometry

中山 洋二,平林 晃,山口大学

Youji Nakayama, Akira Hirabayashi, Yamaguchi City Univ.

F-06 構造物の能動制振制御

Active vibration control for structures

雲丹亀 光重,吉田 和信,島根大学

Mitsushige Unigame, Kazunobu Yoshida, Shimane Univ.

F-07 線形離散時間系における入力制限を考慮した制御系設計法

The design of control systems for linear discrete-time plants with input constraints

西尾 拓朗,吉田 和信,島根大学

Takurou Nishio, Kazunobu Yoshida, Shimane Univ.

|

■9.研究開発紹介(大学:21件、企業:3件)

(2003.11.13現在)

|

内容

大学の研究室とは、どんな場所で日頃どんなことを行っているのかという部分を明確にすることを目的とし、HISS参加大学に所属する研究室の研究室紹介や研究内容の展示を一般参加者の方が実際に来て・見て・触って理解できるような体験的で分かりやすく行います。また、展示見学後に採点形式のアンケート調査を行い優秀な研究室には表彰を行います。

さらに、「社会への架け橋」というテーマを具体化するために企業展示も行い、大学と企業との交流の場を設けています。

|

<大学>(21件)

1.超伝導工学研究室 山口大学 工学部 電気電子工学科

テーマ:超伝導って何だろう?

「超伝導」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、実際のところどういったもので、どんなところに利用されているのかを知っている人は意外に少ないと思います。その「超伝導」をより分かりやすく、身近に感じてもらい、たくさんの人たちに「超伝導の技術」がどのようなものかを体験してもらいたいと思います。私たちの生活の中に少しずつ利用され始めている「超伝導」を是非ご覧ください。

2.パワーエレクトロニクス研究室 山口大学 工学部 電気電子工学科

テーマ:蛍光ランプを点灯する電源回路

現在、カーナビゲーション等に使用される液晶用バックライトには水銀を使用した蛍光ランプが光源として利用されている。しかし、人体への影響などの観点から水銀レス化の必要性が高まってきている。その水銀レス化を実現する蛍光ランプとしてXeガスを利用した希ガス蛍光ランプが注目されている。そこで本研究では、希ガス蛍光ランプに高周波電力を供給する電源回路として従来より使用されてきたロイヤ共振型高周波インバータと高効率を実現する一石共振型ZVSインバータを性能評価した結果について述べている。

3.データベースシステム講座 広島市立大学 情報科学部 知能情報システム工学科

テーマ:データマイニングとは…?

“データマイニング”とは膨大な情報の中から有益な情報、規則を見つけ出すことを言います。近年データ収集技術の大幅な進歩と、記憶装置の低価格化により、情報収集はたやすい作業になり、山に例えられるほど巨大なデータが存在します。そのような巨大なデータから発見された有益な情報、規則は経営戦略の支援などに用いられます。例えばコンビニ等では顧客が買ったものが顧客データとして存在します。そのデータが蓄積されたデータベースから有益な情報、規則として“パンを買った人は牛乳も一緒に買っていく事が多い”が得られたとすれば、コンビニではパンの棚の側に牛乳の棚を配置する等のマーケティング戦略が立てられます。

しかし巨大なデータベースから有益な情報、規則を見つけ出すことには多くの時間が必要とされます。そこで本研究室では、アミノ酸の配列データベース、人間の動きによる動作データ、カーナビ等の時空間データベースを対象として、そこから規則性を発見するための手法や、その手法における高速化について説明します。

4.神垣研究室 広島国際学院大学 工学部 情報工学科

テーマ:POSシステムって何だろう?

POSシステムとは何者なのか!!そしてどのようなところで利用されているのかをシミュレーションモデルを使ってわかりやすく紹介していきます。

5. 設計工学講座 広島市立大学 情報科学部 情報機械システム工学科

テーマ:微分方程式の応用とシミュレーションおよびコンピュータの設計とテスト

パネル紹介およびデモ

1:微分方程式の応用とシミュレーション

非線形の移流拡散反応を表す微分方程式を利用して、自然現象を表す数値計算モデルを考え、コンピュータを使ったシミュレーションを行っています。江田島湾の赤潮発生の数値計算モデルや人口動態を計算するモデルを示し、そのシミュレーション結果を展示します。

2:コンピュータの設計とテスト

多くのコンピュータや家電製品にも使われているVLSI(大規模集積回路)と呼ばれている半導体の中には数億個のトランジスタが入っていますが、そのトランジスタを組み込んだ複雑な回路の設計とテストの方法を研究しています。コンピュータを用いた設計(VLSI-CAD)のデモを通して、VLSIの設計とテストの仕組みを展示します。

6.ネットワーク構成要素学研究室 岡山大学 自然科学研究科 電子情報システム工学専攻

テーマ:ディジタル機器からの不要電磁波の予測

みなさんの身の回りにはパソコンはじめとした電化製品があふれています。しかし、これらの電化製品からは不要な電磁波が発生するため、周囲のディジタル機器を誤作動させてしまうことに加えて、無線LANなどの無線通信に及ぼす影響についても問題となっています。私たちの研究室では、この不要な電磁波の発生する原理についての研究を行うとともに、不要電磁波を低減する設計法の開発、不要な電磁波の発生を予測するシミュレータの開発も行っております。

7.ネットワーク構成要素学研究室 岡山大学 自然科学研究科 電子情報システム工学専攻

テーマ:レーザレーダによる大気エアロゾルの観測、光集積機能デバイスの開発

ここでは大きく分けて二つの研究について紹介します。まずひとつ目として、レーザレーダによる大気エアロゾルの観測についてです。我々は、みなさんにもなじみの深い黄砂を観測することを通じて、地球規模の大気の流れを解明することを目的とした研究を行っており、ここでは黄砂自動観測システムについて紹介します。

次に二つ目として、光集積機能デバイスの開発について紹介します。今日のようにインターネットで扱われる情報が音声、静止画、動画など多様化する中、大容量、高速通信を可能とするフォトニクスネットワークの構築が進んでいます。皆さんの中にもFTTH(Fiber To The Home)を通して光通信を利用されている方は多いのではないでしょうか?ここでは、そのフォトニクスネットワークでの利用を目指して開発を行っている光集積機能デバイスについて紹介します。

8.電波メディア講座 広島市立大学 情報科学部 情報メディア工学科

テーマ:自然現象とVHF帯電磁波の関係

私達の研究室では「自然現象を電波でとらえよう」というテーマでさまざまな研究を行っています。今回はその一つとして「地震」という自然現象について発表します。

阪神大震災において地震の直前にラジオの音声に雑音が入るなどの現象が報告されたことなどから、我々は地震とVHF帯電磁波との関係に注目してきました。そして独自の観測システムを構築し、VHF帯電磁波の観測を行うことで地震の研究を進めています。

最近北海道や宮城などで大きな地震が起きたことなどから今までにないほど地震への感心が高まっています。そこで身近に起きた「鳥取県西部地震」や「芸予地震」についての観測結果を展示し、地震とVHF帯電磁波についての説明を予定しています。

9. 電波メディア講座 広島市立大学 情報科学部 情報メディア工学科

テーマ:地上波デジタル放送:サービスエリアの効率的推定法の検討

2006年より、全国で地上波デジタル放送が開始されます。そのため、放送局は現在のアナログ放送からデジタル放送に切り替える必要があります。しかし、デジタル放送技術の導入にかかる時間、コストなどを考慮すると、全てのサテライト局を同時にデジタル放送に切り替えることは非常に困難となります。そこで、本研究室では「どのサテライト局からデジタル放送に切り替えると、効率良くデジタル放送サービスを提供できるか」について、各放送局からの見通しエリアと、人口密度の比較により検討を行いました。今回はその結果を展示します。

10.三好研究室 広島国際学院大学大学院 知能情報専攻

テーマ:日本・アジア間の経済的な衛星通信システム

日本企業のアジアへの進出が進み、今後アジアとのビジネスや教育・訓練のための通信需要が増加することが予測される。そこで、従来の通信方法よりも高速で、稼働率も高く、高速に通信できる衛星通信システムを提案する。

また、インターネットから独立したイントラネットであり、安全で安定した通信ができる。このシステムの基本設計を図を使って分かりやすく説明する。

11.電磁波・光デバイス工学研究室 山口大学 工学部 電気電子工学科

テーマ:人工媒質ってなんだろう??

通信に用いられる様々な信号処理用のデバイスは自然界に存在する物質 (自然媒質)によって作製されてきましたが、近年、自然媒質を超える媒質を人工的に作り出すことによって、それを通信デバイスへ応用する試みが始められています。

私たちの研究室では人工的な媒質である人工誘電体及び左手系媒質を独自に開発し、それを用いた世界初の回路デバイスを作製しています。ここでは人工媒質とは一体何かを理解していただくとともに開発したデバイスを展示し、人と人との架け橋となっている通信分野への応用について紹介します。

12.川畑研究室 広島工業大学 工学部 電子・光システム工学科

テーマ:イオン化粒子で狙い撃て! ~強磁性体膜の高速成膜化への挑戦~

近年の半導体産業の発展を支えている電子材料において重要なパラメーターを示すナノオーダー(100万分の1ミリ)の世界、“薄膜形成技術”。

この薄膜作成に用いられるスパッタ法とは、アルゴンなどのガスをイオン化させターゲット材料に衝撃を与ることで原子を飛び出させます。その原子を堆積させることによって膜を形成します。

私たちの研究室では作成における新技術として“多重磁極マグネトロンスパッタ法(MMPC)”を開発し、この分野について新たな領域への展開を図っています。スパッタ中の粒子の挙動・発生する光、作成した膜の電磁波に対するシールド効果や、磁性体薄膜による磁気抵抗効果などといった可能性や課題について日夜研究に取り組んでいます。

13.機能集積システム工学研究室 広島大学大学院 先端物質科学研究科、株式会社エイアールテック(共同研究)

テーマ:LSIって何だろう? / 将来のロボットはLSIから

今年は鉄腕アトム誕生の年です。21世紀はロボットの時代と言われるようにその進歩は目覚しく、ロボットはまさに私達の身近な存在になりつつあります。この陰にはLSI技術の発展が大きく関わっています。ロボットの頭脳であるコンピュータ、目となるカメラなどその構成部品の多くはLSIで作られています。(もちろん、身の回りの電化製品にも当てはまります。)そこで、本展示では1)このように私達の生活に不可欠なLSIの分かり易い説明と、2)ロボットへのLSIの応用として、研究室で取り組んでいる研究の紹介を行います。この中には、例えば、近い将来移動ロボットの目として期待されるワイドダイナミックレンジカメラの研究があります。室内の人や 物と室外の風景等を撮像対象とした場合に、普通のカメラでは室内または室外のどちらか一方の物しかうまく撮像することができないのですが、このカメラを利用すると両方の物をうまく撮像できます。実際にデモでその様子をご覧頂きます。

14.複雑システム制御論研究室 広島大学大学院 工学研究科

テーマ:コンピュータで制御しよう!

“制御”という言葉はあまり耳にしないと思いますが、実は私たちの身の回りのありとあらゆるところで使われています(エアコン、炊飯器、自動車etc…)。この“制御“を誤ると便利である機械たちは、一瞬にして凶器と化してしまいます。人間も生活しているなかで、いろんな制御を行っています。例として、自転車に乗ることを考えましょう。誰でもいきなり自転車に乗れるわけではありません。何回も練習を重ねることで乗れるようになります。つまり、何回も“練習(試行錯誤)“することでその“乗り方(制御方法)“を習得していくわけです。そしてその“乗り方“は脳に記憶されます。では、ロボットが自転車に乗るにはどうしたらいいでしょうか?まず、操作者がいろいろ“試行錯誤“し、上手く乗れたときの操作方法(制御方法)を“データ“として保存するわけです。いくつかの“データ“が得られると、そのデータを用いることにより、上手くロボットを自転車に乗せることができるようになります。このような制御方法を用いて、実際に機械を制御してみます。さて、あなたはコンピュータよりも上手く制御できるでしょうか?

15.村山研究室 熊本大学大学院 自然科学研究科

テーマ:近未来型上肢運動機能評価システム

円をなぞるだけで、上肢の運動機能がわかります。いつでも、どこでも、簡単に測定を行うことができ、測定結果も専門の学生が親切に説明を致します。

この機会に是非とも測定してはいかがでしょうか?

16.磁気計測システム研究室 福祉情報分野 島根大学大学院 総合理工学研究科 電子制御システム工学科専攻

テーマ:手ぶれ補正を行うペイントツール

近頃のパソコンの普及は著しいものがあり、障害を持つ人たちにとってもパソコンは重要になってきています。しかし、マウスやキーボードなどが主な入力デバイスは障害者にとっては使いやすいとは言い切れません。そこで、本研究室では障害者支援インターフェイスについて研究を行っています。今回はマウスでの入力の支援を行うために、手ぶれの補正を行い、マウス操作で滑らかな線が描画できるようなペイントツールの展示を行います。

17.秦研究室・澤田研究室 香川大学 工学部 知能機械システム工学科

テーマ:ものの形を見る、人間の行動・感情を理解する

<秦研究室>私たち人間が物を見たときに、それがどういう形をしているかというのは分かると思います。しかし、同じ事をコンピュータにやらせようとするとどうでしょうか?人間が見る場合と同じようにはいきません。そこでコンピュータに物の形を理解させるための研究を行っています。様々な形をした物を、撮影した画像から見つける(または見る)ためのシステムの紹介を行います。

<澤田研究室>近年、コンピュータや機械の性能は飛躍的に向上し、人間とこれらを繋ぐヒューマン・インタフェースの研究が盛んに進められています。我々は音声・視線・表情・動作などに着目し、人間の意図・感情を抽出、認識する研究を行っています。ここでは、コンピュータが人間の表情を読み取る研究と、ジェスチャや表情を用いたコミュニケーションシステムを紹介します。

18.データベース工学研究室 広島大学大学院 工学研究科 情報工学専攻

テーマ:いろいろな画像や映像を見つけよう!

本研究室で行っているマルチメディア検索に関連する、2つの研究を紹介します。

1つはウェアラブルコンピュータを使って注目した情報を自動的に記録し、その情報を検索する研究です。注目した情報をその都度、手動操作で撮影したり、欲しい写真を探し出すには手間がかかります。本研究では、眼の動きを解析して、注目時の視界画像を自動的に撮影します。また、いつ、何に、どれだけ注目したかなど、撮影時のユーザの眼の動きからわかることを手がかりにして、撮影された大量の視界画像の中から、必要とする視界画像を検索するシステムを紹介します。

もう1つは映画の要約に関する研究です。映画には、様々な編集技法が巧みに使われています。それらの編集技法を手がかりとして、映画の中で視聴者に強い印象を与える場面を抽出しています。本研究では、動きが激しい場面、緊迫した場面、落ち着いた場面、カメラを動かしている場面を検出しています。これらの場面をつなぎ合わせて、短時間で映画の内容が理解できるような要約映像を生成することを目指しています。

19.古市研究室 山口東京理科大学 基礎工学部 電子・情報工学科

テーマ:圧縮データの再圧縮への試み

当研究室の主な研究課題は、古典情報理論とその応用、及び、光通信理論を含めた量子情報理論における最近の話題、さらに、情報理論から派生した符号暗号理論と代数曲線の関係に関する研究です。古典・量子を問わず情報(エントロピー)に関連する数理的分野に興味を持って新たな研究に挑戦しています。

今回の発表では、これらのテーマのうち、既に圧縮されたデータをさらに圧縮するためのデータの変換方法についてお話ししたいと思います。一般に、圧縮されたデータを再圧縮しても効果は薄いことが知られていますが、この研究では、圧縮されたデータをビット単位のある可逆な変換を用いることで、jpegなどで既に圧縮された画像データのデータ量を削減することを目指しています。

20.自然言語処理学講座 広島市立大学 情報科学部 知能情報システム工学科

テーマ:ゼロ代名詞の検出??見えないものを探す

「ケンはユミを追いかけた。大学の正門で、やっと捕まえた。」

日本語の簡単な例文です。誰が誰を捕まえたのかも、すっとわかりますね。しかし、英語では、he(ケン)がher(ユミ)を捕まえたとはっきり言わないとダメ。

どちらの代名詞も、日本語では省略されています。これを「ゼロ代名詞」と言います。つまり、見えない代名詞というわけです。英語を話す外国人が日本語を学習するとき苦労するのが、この見えない「ゼロ代名詞」です。

それをコンピュータで自動的に検出して、外国人の日本語学習を支援する??これが、この研究の目的です。

最後に、もう1つ例文を読んでみてください。ゼロ代名詞が2つ見えますか?

「ケンはコンピュータ・ソフトを友だちに売った。」

21.防災システム工学講座 山口大学 工学部 知能情報システム工学科

テーマ:防災情報システム

山口県の整備する土木防災情報システムの1つとして現在開発をすすめている簡易高潮予測システムに関する説明とデモを行います。また、小規模自治体を対象とした災害時の被害情報共有システムについても同様に説明、デモを行います。

<企業> (3件)

1.NTTドコモ中国株式会社 広島県

テーマ:ドコモ的モバイルキャンパス! ~モバイルの可能性~

キャンパスライフをより快適にするモバイルツール「シグマリオンⅢ」や「@FreeD」等、ドコモのモバイルマルチメディアのご紹介や、究極のコミュニケーションツールTV電話を利用した“ビジュアルミニュケーション”を簡単に体験していただけます。また、最近話題の「二次元バーコード(QRコード)」の作り方・利用方法をお教えします。

2.三陽機器株式会社 岡山県

テーマ:応援します農作業、お役に立ちます電子制御

従来、重労働を余儀無くされていた農作業は、作業の機械化により、かなり改善されてきました。しかし今後、農家の高齢化がますます進む中で、より快適で安全な作業が待ち望まれています。私どもは、「重い、汚い、危ない」作業をできる限りなくし、農家の方々によろこばれる製品を開発しています。本日はそれらの一部を展示させていただきます。

3.広島エルピーダメモリ株式会社 広島県

テーマ:最先端DRAM技術とその応用

半導体メモリDRAM製品は、パソコンの標準メモリを中心に用いられてきましたが、今現在 メモリ市場は大きな変化が起こっています。 携帯電話、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、DVDプレーヤー、ゲーム機、プリンタ等、いわゆるデジタル家電の分野にも、DRAMメモリが広がり始めているのです。エルピーダメモリでは、デジタル家電の分野への市場進出を狙い、高速化・低消費電力化・使用温度範囲拡大・小型化等の付加価値をつけた大容量DRAMメモリの製品開発・微細加工プロセス開発・0.11um製品量産化を他社に先駆けて実現しました。 この中で広島エルピーダメモリ株式会社は、半導体メモリ製品量産化技術を担っています。 今回の展示会では、当社で製造するDRAM製品紹介の展示を中心とし、最先端DRAM技術や応用技術等を紹介する予定です。

|

|

<補遺>

■A-1 総務年間スケジュール

|

|

|

|

|

第1回実行委員会(委員長の選出、会場候補地の提案、テーマ決定)、

メーリングリスト作成 <会議終了後、交流会>

|

|

|

|

実行委員会役割分担決定

|

|

|

|

5th HISS開催地を広島大学付属中高等学校に決定

|

|

|

|

後援・協賛のリストアップ

|

|

|

|

CFP原稿作成→論文・TP、年間スケジュール洗い出し

|

|

|

|

第2回実行委員会

|

|

|

|

|

5th HISSの内容の決定(企画・講演内容等)

基調講演、開会式への招待者のリストアップ(遅くとも7月上旬)

人数の検討も含む

基調講演・パネルディスカッションのテーマ決定

|

|

|

|

CFP配布指示(広報・出版)、招待者への交渉<7月中>

|

|

|

|

査読者決定と査読依頼(論文・TP)

|

|

|

|

タイムテーブル最終案決定(総務・新企画)

新企画内容決定(新企画)

査読依頼開始(論文・TP)

|

|

|

|

第3回実行委員会

ポスター完成(広報・出版)

|

|

|

|

論文概要〆切(論文・TP 8・18 CPFの配布状況に応じて締め切りをずらす)

論文投稿料の決定(財務)

|

|

|

|

学外広報活動開始(ポスター配布含)→現地実行委員

プログラム、論文集に載せる挨拶文作成

昨年度HISS研究賞とHISS貢献賞受賞者の確認

|

|

|

|

査読結果伝達

研究室展示依頼開始

|

|

|

|

研究室展示申し込み配布(新企画, 広報・出版)

|

|

|

|

研究室展示申し込み〆切

論文集・プログラムの印刷部数確認

論文最終原稿締め切り(論文・TP 10/17)

|

|

|

|

プログラム原本完成(論文・TP, 広報・出版)

会場使用法決定(会場)

論文集原稿完成(論文・TP, 広報・出版 10/31)

|

|

|

|

受付、懇親会の運営企画

論文集・プログラム印刷(広報・出版)

|

|

|

|

招待講演者、パネルディスカッション参加者との昼食会の企画

|

|

|

|

実行委員の障害保険

現地広報活動(ラジオPR等)

|

|

|

|

最終確認

|

|

|

|

会場準備

|

--< 12月13,14日: IEEE広島支部学生シンポジウム当日 >--

|

■A-2 各委員会の仕事内容と人数(2002HISS案)

|

|

|

|

・必要な仕事の洗い出しとスケジューリング

・複数委員会間の仕事の区分けと協力のための調整

・メーリングリストの管理

・来賓の接遇

・懇親会の準備・実施

|

・各委員会の日程管理、および弱い部分の補強

・収入確保のための作業

・対外及び対内原稿作成(挨拶文、礼状、宣伝文など)

・開・閉会式の内容決め、実施

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

・会場レイアウト、設備の決定→会場業者の決定

・会場に関する原稿作成(プログラム用)

・当日の巡回による問題点の発見と対応

|

・必要機材の準備と設営

・準備係の管理.

・後片付け

|

|

|

|

|

|

|

|

・印刷業者の決定

・ポスター等作成依頼、及び印刷/配布/配布依頼作成'

・プログラム等、当日配布物の印刷

・その他、印刷・配布物に関すること全般

|

・Call for Papersの印刷、配布依頼の作成、配布

・ホームページの構築・管理

・論文集印刷

|

|

□論文・テクニカルプレゼンテーション(6名)

|

|

|

|

|

・Call for Papers原稿作成

・論文概要の管理.

・査読結果の伝達と論文作成依頼

・査読委員会への査読依頼

|

・論文概要見本、論文見本、投稿フォーム作成

・査読委員会への査読依頼

・論文の整理、論文原稿作成、プログラム原稿作成

・当日の集計と表彰状作成

|

|

□講演(6名)

|

|

|

|

|

・パネルディスカッション、基調講演のテーマ、講師、内容時間等の決定

|

|

|

・講演者への依頼とスケジュール管理

・プログラム原稿作成

・講師等の接遇

|

・パネルディスカッションの内容の討議と検討

・当日の進行

|

|

□新企画(10名)

|

|

|

|

|

|

・新企画の計画と運営

|

|

|

|

■A-3 山口大学における新旧HISS実行委員引継会 議事録

|

|

2003年5月6日(火) 20時~22時

山口大学工学部電気電子工学科 学科セミナー室

|

|

|

昨年度実行委員: 森、吉田、帆足、網永、酒井、白井

新実行委員候補: 青柳、小原、竹林、高橋、勝原、横山

オブザーバ: 堀田

|

|

|

|

|

|

|

議事:

|

|

|

1. 今年度第一回目の実行委員会の会場について

|

|

|

5月24日、25日に予定している第一回目の実行委員会の会場について、予算、交通の便などを考慮し、以下の3つを提案する。

[1] 広島大学 周辺

[2] 広島市立大学 周辺

[3] 広島駅 周辺

これに伴い、可能な限り低価格な宿泊施設などを早急に追加ピックアップすることが要請された。

(実行委員会会場の詳細はもう少々お待ちください)

|

|

2. HISSのテーマおよび企画内容について

|

|

|

・昨年度の経験と反省を踏まえ、山口大学として今年度のHISSのテーマおよび企画内容(シンポジウム内容)をどのように提案するかについて話し合った。

・昨年度はテーマが先に決められた状態で企画内容を考えたが、この順序では、テーマに縛られてしまい、企画を立てるのが困難であった。

・そこで今年度は先にやってみたい企画や講演の内容をある程度決めておいて、その後、それらに見合ったテーマを決定する方が目的意識持てるのではないかという意見が出された。

・山口大学では、今年度の実行委員で案を出し合い、それらをまとめて全体の実行委員会で提案することで合意した。

|

|

3. HISS実行委員会の人数について

|

|

|

今年度の実行委員候補は45名で多すぎるようにも思える。最初から人数を減らすとしても、幹事校広島大学、次年度幹事校島根大学、現地に近い広島市立大学の3大学は減らさず、岡山・山口・鳥取の実行委員を減らす方がよいとの意見が出された。(昨年度は現地での広報活動に大人数が必要だったため)

しかし、本年度の内容がまだ決まっていない段階なので、実行委員の人数を減らすべきかは結論付けるには早すぎるように思われる。したがって、第一回目の実行委員会は全員参加してもらい、進行状況を見て、働いていない実行委員は除名していく方針を取ることが望ましいと考える。

|

■A-4 第1回実行委員会議事録

|

日時:

場所:

|

2003年5月24日(土) 14:00~17:30

東広島市 広島大学 学士会館 レクチャールーム

|

|

出席者:

|

広島大学: 森本、末吉、小野、原、子林、柿手、稲川、松村、木本、横山、滝井、吉田

広島市立大学: 南、中川、田中、外塚、岡、川口、河野、三川

島根大学: 雲丹亀、西尾、濱野、原田、上田、山田

岡山大学: 坂本、藤崎、高田、田中、川島

鳥取大学: 佐々木、木下、笹岡、山本、咽原、藤吉、冨高

山口大学: 勝原、横山、小原、青柳、竹林、藤井、高橋

前年度実行委員: 森、飯干、白井、高田、望月

支部理事: 角南、堀田、若林、角川、松藤

|

|

議事:

|

|

|

1. 開会

|

|

|

1.1 昨年度の委員長である森さんより挨拶。

1.2 資料として第4回HISSのプログラムを全員に配布。

1.3 全員の自己紹介を行った。

|

|

2. 第4回HISSの活動報告

|

|

|

2.1 森さんがスライドで説明。

2.2 前年度各委員長より反省点などを説明(事前にpdfファイルで配布)。

|

|

<休憩>

|

|

3. 代表者の決定

|

|

|

3.1 IEEE広島支部長の角南先生より挨拶。

3.2 角南先生の推薦及び当日の応募により、委員長は広島大学の森本さんに決定。

3.3 副委員長を立候補により決定。 末吉(広島大学)、勝原(山口大学)の2名。

3.4 各大学の代表者(大学内の連絡、支出などのまとめ役)を決定。

|

|

|

|

広島大学 森本

広島市立大学 外塚

岡山大学 高田

島根大学 濱野

鳥取大学 山本

山口大学 勝原

|

|

4. 企画・テーマの決定

|

|

|

4.1

|

広島大学からの提案として、テーマは「社会への架け橋」、「創造交流」、「社会への貢献」が挙げられた。 新企画として、「昨年好評だった研究室展示に加えて企業ブースも設ける」との案が出された。

|

|

|

4.2

|

山口大学からの提案として、「テーマより先に目的や企画を決め、その後テーマを決めては?」 との意見があった。 また、新企画について「研究室展示の参加数を増やし、質を高める」こと、また、その他の意見として「基調講演に学生の参加は難しいので、パネルディスカッションのテーマを学生が質問できるようなテーマにし、学生の積極的参加を促す」という意見が出た。

|

|

|

4.3

|

以上の意見より、テーマの決定は後にし、企画に関して「研究室展示の参加数を増やし、企業の展示も行う」こと、「パネルディスカッションに学生が質問しやすいテーマを選ぶこと」が決定された。

|

|

5. 会場候補について

|

|

|

5.1

|

広島大学の委員が事前に調査した会場候補の資料を配付。 広島市内と東広島のどちらかで開催することを想定した 会場候補について説明。

|

|

|

|

昨年度会場委員だった横山(山口大学)より指摘。

|

|

|

|

(施設について)

|

|

|

|

|

・ 会場予算が電源工事やレンタル料すべて含んで50万程なので、1日にレンタル料が何万円もすると予算オーバーとなる。

・ 無料で借りられる場所をもっとピックアップすべき。

・ 昨年度の会場は1日9000円程度だった。

・ 開催日の前日に準備が必要なので3日間借りることになる。

・ 講演を行う部屋、講演者の待機室、委員の控え室(荷物置き場)も必要。

・ 照明費などもあるので、施設レンタル費用を抑えるべき。

|

|

|

|

(会場業者について)

|

|

|

|

|

・ 仲介業者を通さず(費用が余分にかかるので)、直接会場業者と掛け合う。

・ 施設選びと同時進行が望ましい。

|

|

|

5.3

|

森さんより指摘

|

|

|

|

|

・ 大学の研究を外に知ってもらうという意義があるので、大学の外でやるべき。

・ 高校も候補になっているが、第2回HISSは高校の体育館で開催したが、高校生は一人も来なかったという結果になってしまった。

・ 昨年度の会場は県の施設だったので、山口県に協賛していただき、便宜を図ってもらうことができた。

・ 電気代、とくに暖房費を調べておくべき。

・ 会場は5月中に決めておくべき。

|

|

|

5.4

|

会場の選定は5月中に行うことが決定された。

|

|

6. 実行委員の分担

|

|

|

6.1

|

森本さんより、今年度の人数が多いため本委員と忙しい委員をサポートする流動的な委員(普段は特に活動をしない)を決めてはどうかという提案がなされた。

|

|

|

6.2

|

新しく増やした方がいい委員はあるか、との提案がなされ、ホームページの専門委員を作ることに決定した。

|

|

|

6.3

|

幹事校の委員について、今年のホスト校である広大は去年の山口大より13人と少なく、人数の配分をどうするかとの提案がなされた。

|

|

|

6.4

|

森さんより、昨年度は立候補で決めたので、配分にバランスが悪く、財務が幹事校にいないという不都合が生じた。 また、幹事校がほとんどの仕事を行ってしまい、他大学の仕事が少なかったので、あらかじめ幹事校がする仕事と他大学の委員がする仕事を割り振ってはどうか、との指摘があった。

|

|

|

6.5

|

広大の人数の割り振りとして

|

|

|

|

|

総務-2 財務-1 会場-3 広報-3 論文-2 講演-1 新企画-1 としてはどうかとの提案がなされた。

|

|

|

6.6

|

去年の各委員長より幹事校の人数についてコメント。

|

|

|

|

|

・ 総務 委員長とサポートの2人でOKでは。

・ 財務 昨年度をみる限りOKでは。

・ 会場 全体で6人いたが、実際に活動していたのは2人だけ。 当日の設営には多人数必要になる。 当日以外は4人で大丈夫。 幹事校以外にどう仕事を割り振るかが課題。

・ 出版 幹事校の2人で大丈夫。 広報には幹事校が数人で、他校が1人ずついればよい。

・ 論文 メールのやりとりがメインなので、幹事校が何人というわけでなくてもよい。

・ 講演 中国地方全般を調べるので、幹事校には1人でいい。

・ 新企画 中心となるのが3人ぐらいいればよい。 各大学にまとめ役が1人で、委員長とコンタクトしやすい幹事校の1人が全体をまとめる役になればよい。

|

|

|

6.7

|

人数配分について各大学でディスカッションを行おうとしたが、先に内容を議論し、活動内容に基づいて何人必要かを考えてはとの意見があったので、各自が希望する委員ごとに分かれて議論した。

途中で時間が来たので打ち切りとなった。 委員の希望調査はメールで行うことに決定。

|

|

(委員会の反省) 片付けのことを考慮していなかったので、懇親会へ移動するために大急ぎで片付ける羽目になってしまいました。 手伝ってくださった方、ありがとうございます

|

■A-5 第2回実行委員会議事録

|

日時:

場所:

|

2003年6月20日(金) 15:00~19:00

広島大学 ナノデバイスセンター 5F 会議室

|

|

出席者:

|

広島大学: 森本、末吉、小野、原、河合、子林、柿手、稲川、松村、木本、横山、滝井、吉田

広島市立大学:南、中川、田中、外塚、岡、川口、河野、三川

山口大学:勝原 横山

理事:角南

|

|

議事:

|

|

|

1. 各委員会の年間スケジュールの調整

|

|

|

事前に各委員会ごとに提出された年間スケジュールを、委員会間の横のつながりを考えて5thHISS全体の年間スケジュールとして調整した。

|

|

2. 年間予算案について

|

|

|

まだ、財源が確定していないので特に議論は行われなかったが、現時点での収入と支出の報告がなされた。

|

|

3. 基調講演・パネルディスカッションの内要について

|

|

(1)

|

基調講演:事前に講演委員会から、基調講演のテーマ案として「大学の法人化」、「産学連携」が挙げられていた。この2つをキーワードとして講演依頼を行うことを決定した。

|

|

(2)

|

パネルディスカッション事前に講演委員会から、パネルディスカッションのテーマ案として「ナノテクノロジーの今、将来」

が挙げられていた。本会議ではさらに別のテーマ案として新しく

|

|

|

「電化製品の将来」

「ネット家電の将来」

「住基ネット」

「地上波放送のディジタル化」

「人工知能は誕生するか」

「情報化社会の問題(ネットワークセキュリティ)」

「携帯電話の今後」

|

|

|

等が挙がった。以上の内容で講演委員会で再度検討し、3つほど候補を挙げ、実行委員全体の投票によりテーマを選定することを決定した。本会議での論点は、

|

|

|

|

・一般に興味を持たせる内容であること。

・いろいろな立場から議論が盛り上がることが予想される内容であること。

・パネラーの選定が可能であること。

|

|

|

等であった。講演、パネルディスカッションともに早急に決定しなければならない。

|

|

4. 新企画内容について

|

|

新企画としては前年よりも研究室展示数を増やすことが前提で、協賛を依頼している企業へアポイントをとり、企業展示への希望調査を行うことが決定した。さらにこれ以外に「高校生を交えた討論会」を行うという案が挙がった。これに関しては、当日に来場する高校生にその場で参加を促すのは困難なので、どのように事前に参加を確保するか委員会で検討することになった。

|

|

5. 後援・協賛の依頼先の報告及び進捗状況

|

|

後援・協賛依頼先の一覧と現在の状況について説明がなされた。

|

■A-6 理事会指摘事項(2003.7.29 第3回理事会にて指摘された事項を森本が記録)

7月29日,IEEE広島支部理事会にてHISSの中間報告をしてきました.各理事の先生方からアドバイスを頂きましたので,以下にまとめておきます.各委員会で至急対応をして下さい.(森本)

|

【広報・出版と論文・TP】

|

|

|

(1)Call For Papersが7月上旬に配る予定になっていたが,まだ配布していない.

|

|

|

|

→至急配布すること!! 概要の締め切りが8月下旬で配布してないのは遅すぎる.

|

|

|

|

|

(最低でも自分の大学には郵送するのではなく,委員が直接出向いてシンポジウムの主旨などを説明して論文投稿をして頂けるようにする.その際,HISSは学生が運営から企画まですべてを行っている非常にユニークな学会であり,従来の学会とは異なり研究に対して有意義なディスカッションを行うことが出来る,IEEEが主催している学会であることを説明しておく.

|

|

|

|

・第6回以降のシンポジウムのためにHISSの格を上げておくことが重要.

・九州や四国や中国地方の出向くことの出来ないところに関しては郵送する.

|

|

|

(2)論文・TPは論文を集めることが一番重要な仕事であるので,積極的に投稿を口頭で呼びかけることが重要である.

|

|

|

|

|

各大学ごとにノルマなどを決める必要がある.

|

|

【パネルディスカッションについて】

|

|

|

・パネルディスカッションについては十分議論できるようなテーマを早急に決める.

・あきらかに相反する意見が2つ以上ないと議論にならない.

|

|

【総務】

|

|

|

・広大VBL,山大VBL,広大工業会に直接交渉にいく.

・後援を出したが返事のない団体に関しては電話にて確認をとることが必要.

|

|

【新企画】

|

|

|

(1)最低でも5社程度は必要ではないか?

|

|

|

|

・企業に依頼する際に,ブースの大きさ,出展料,最大電力量などを完璧に決めておかないと相手も参加を考えることが難しいと思われる.

・依頼するときにこれらの内容に関して,完璧に文書化して配布するべき.

・出展料も細かくわけてみてはどうか?(第1回HISSの資料を参考に)

例:ブースのみ(5000円)

OHP発表もする(+2000円)

|

|

|

(2)討論会は中止の方向にあるが,高校の先生に研究室展示のようなものを依頼できないか?

|

|

|

|

・高校でも工学系のクラブなどあれば可能ではないか?

・大学の出張講義のようなものを高校生相手にしてみてはどうか?

|

|

【全体的なこと】

|

|

|

(1)締め切り日の直前にもう一度,メールなどで呼びかけることが必要.

|

|

|

|

例えば論文締め切りの直前,シンポジウム開催前など

|

|

|

(2)まず学生で考えて,やれるだけのことをやってもしも無理なことがあれば,理事の先生方に頼むようにする.

|

|

|

|

最初から理事の方々に頼るようなことはしない.毎年,理事の先生方が行っているから今年もというのは無し.

|

|

|

(3)最新の書類フォーマット関係はMLで流すだけでなく,webにアップ.

|

|

|

|

そこをみれば最新のフォーマットがわかるようにする.(PWD制限ありでHISSとは別のページ)

|

|

|