|

第4回HISS専用ホームページ 第4回HISSプログラム■1.概要

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

日時: |

2002年12月 |

5日(木) 9:30~17:30 |

|

場所: |

山口県スポーツ文化センター(山口市) |

|

|

主催: |

IEEE広島支部 |

|

|

協賛: |

山口大学工学部、山口大学ベンチャービジネスラボラトロリー、島根大学 |

|

|

後援: |

山口県、山口市、(財)やまぐち産業振興財団、電気学会中国支部、電子情報通信学会中国支部、照明学会中国支部、映像情報メディア学会中国支部 |

|

■2.プログラム

|

■12月5日(木)9:30~17:30 |

|||

|

9:30 |

開会式 |

||

|

10:00 |

基調講演 題目:「大学の将来像」 |

||

|

|

講師:都倉 信樹先生(鳥取環境大学副学長) |

||

|

11:30 |

休憩 |

||

|

11:40 |

テクニカルプレゼンテーション(A・B) |

||

|

12:40 |

休憩 |

||

|

13:30 |

パネルディスカッション -- テーマ:「携帯電話の電磁波の人体への影響」 |

||

|

|

司会者: 和田 修己先生(岡山大学工学部) |

||

|

|

パネリスト: |

||

|

15:00 |

休憩 |

||

|

15:10 |

テクニカルプレゼンテーション(A) |

||

|

16:10 |

休憩 |

||

|

16:20 |

テクニカルプレゼンテーション(B) |

||

|

17:20 |

一日目終わりの会 |

||

|

|

|

||

|

■12月6日(金)9:00~17:30 |

|||

|

9:30 |

テクニカルプレゼンテーション(A) |

||

|

10:30 |

テクニカルプレゼンテーション(B) |

||

|

12:00 |

休憩 |

||

|

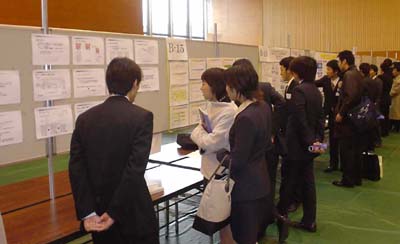

研究室展示(テクニカルプレゼンテーションと同一時間帯並列進行) |

|||

|

13:00 |

紹介スピーチ |

||

|

13:30 |

研究室展示 & テクニカルプレゼンテーション(A) |

||

|

15:00 |

休憩 |

||

|

15:10 |

研究室展示 & テクニカルプレゼンテーション(B) |

||

|

16:40 |

休憩 |

||

|

17:00 |

閉会式 |

||

|

17:30 |

閉幕 |

||

<基調講演> 都倉 信樹先生

■3.実行委員

|

役割 |

|

氏名 (○はグループリーダー、( )は所属大学) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

委員長 |

|

森成史(山口) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

副委員長 |

|

吉田正伸(山口) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

総務(4名) |

|

○森成史(山口) |

吉田正伸(山口) |

河合正人(広島) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

財務(2名) |

|

○遠藤健一(広島) |

白神雄志(広島) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

会場(6名) |

|

○網永博之(山口) |

横山弘志(山口) |

古川誠(山口) |

入部恒徳(山口) |

|

|

|

|

|

|

|

|

広報・出版 |

|

○飯干剛之(山口) |

酒井研道(山口) |

北島毅顕(島根) |

子林景(広島) |

|

|

|

|

|

|

|

|

論文・発表 |

|

○井上真(鳥取) |

森由智(岡山) |

山県仁嗣(山口) |

黒瀬洋一(山口) |

|

|

|

|

|

|

|

|

講演(8名) |

|

○植中亮(広島市立) |

藤本宗彦(広島市立) |

斎藤豊(鳥取) |

松田僚太郎(鳥取) |

|

|

|

|

|

|

|

|

新企画 |

|

○帆走和也(山口) |

膠原康彦(山口) |

木田裕則(山口) |

筒井崇朗(山口) |

|

|

|

|

|

|

|

|

ポスターデザイン 河野とも江 |

|

|

|

||

<実行委員懇親会>

■4.収支決算

|

|

|

|

(単位:円) |

|

|

|

||||

|

[収入] |

助成金合計 |

|

975,033 |

|

|

|

|

ご助成頂いた組織(順不同):IEEE Region 10、IEEE広島支部、山口大学工学部、山口大学VBL、島根大学、照明学会中国支部、電子情報通信学会中国支部、電気学会中国支部、電気設備学会中国支部、IEEE広島支部 |

|

|

|

|

論文投稿料 ¥2000×104編 |

208,000 |

||

|

|

|

|||

|

|

計 |

1,361,533 |

||

|

|

||||

|

[支出] |

開催準備費 |

印刷費(三共印刷) |

498,750 |

|

|

|

開催運営費 |

会場設営費(HISS会場) |

103,163 |

|

|

|

|

|||

|

|

計 |

1,361,533 |

||

|

|

||||

■5.表彰

|

■研究賞■ |

|||

|

□最優秀研究賞 |

|||

|

田村 昌也(岡山) |

「マイクロ波省電力受信用レクテナ」 |

||

|

□優秀研究賞 |

|||

|

川西 盛司(山口) |

「遠隔監視システムのための人物行動理解に関する研究」 |

||

|

神田 剛治(山口) |

「Webを利用した放射線画像データベースの構築に関する研究」 |

||

|

西原 亮(岡山) |

「準差動伝送におけるコモンモード低減法」 |

||

|

海老原 麻由美(山口) |

「反応拡散モデルによる画像情報検出」 |

||

|

上口 光(広島) |

「階層型多バンクメモリを用いた多ポートキャッシュの設計」 |

||

|

白川 絋之(岡山) |

「黄砂観測レーザーレーダーシステムMLO-III」 |

||

|

若宮 大輔(山口) |

「人工誘電体共振器による超小型3段BPFの作製」 |

||

|

竹下 和博(山口) |

「画像処理による視線方向検出に関する研究」 |

||

|

井上 真二(鳥取) |

「分散開発環境に対する離散型ソフトウェア信頼度成長モデル」 |

||

|

■講演賞■ |

|||

|

□最優秀プレゼンテーション賞 |

|||

|

玉井 清寛(山口) |

「ビジュアルプログラミングにおけるモジュールを用いた開発法」 |

||

|

□優秀プレゼンテーション賞 |

|||

|

藤原 一成(広島) |

「遺伝的プログラミングを高速実行するための専用並列コンピュータシステム」 |

||

|

北村知恵子(広島市立) |

「広域無線ゾーンエリアにおける高効率情報配信法に関する研究」 |

||

|

■HISS最優秀研究室展示賞■ |

|||

|

電磁波光デバイス光学研究室(山口) 「ほしいチャンネルを選ぶ」 |

|||

|

■HISS貢献賞■ |

||||

|

森 成史(山口) |

吉田 正伸(山口) |

遠藤 健一(広島) |

網永 博之(山口) |

|

|

■HISS功労賞■ |

|

|||

|

河合正人(広島) |

鳥丸雄祐(岡山) |

白神雄志(広島) |

横山弘志(山口) |

|

<授賞式> 粟井教授より授与、2003年2月6日

■6.第4回HISSの運営を終えて

|

実行委員長 森成史(山口大学) |

|

|

第1回から第3回までのHISSは、中国地方の中心的都市である 広島市で開催されてきましたが、2002年の第4回HISSは初めてその広島を離れ、 「西の京」山口で開催しました。テーマを以前3回の「学生の挑戦」から「社会への架け橋」へと 発展させ、第4回HISS実行委員会の活動が始まりました。このテーマに沿った新たな試みとして 「来て、見て、触って」理解でき、大学での研究活動をよりよく知ってもらうことのできる研究室展示を 新しい企画として立ち上げました。各展示ブースではそれぞれ凝った工夫がなされ、参加者にも 大変好評でした。 |

|

■7.研究室展示(全14研究室)

大学の研究室とは、どんな場所で日頃どんなことを行っているのかという部分を明確にすることを目的とし、 HISS参加大学に所属する研究室の研究室紹介や研究内容の展示を一般参加者の方が実際に 来て・見て・触って理解できるような体験的で分かりやすく行います。また,展示見学後に採点形式の アンケート調査を行い優秀な研究室には表彰を行います。

<研究室展示:ブース-B> <研究室展示:ブース-G>

<□ブース名 1.研究室名(所属大学) 2.展示テーマ 3.展示内容>

□ ブース-A

1. 情報認識工学研究室(山口大学)

2. パターン認識について

3.パターン認識の目的は、人間のパターン認識能力を工学的に実現することです。「正しく見分ける(識別)方法」や「識別しやすい情報(特徴)の取り方」など、パターン認識の仕組みや方法を研究します。私達の研究室では、統計的パターン認識と学習理論の基礎理論と応用について研究しています。パターン認識の応用には、医療支援のための遺伝子解析、放射線画像データベース、医療画像解析、セキュリティのための顔認識、指紋同定、インタフェースのための文書画像解析、手書き文字認識などがあります。

□ ブース-B

1. ソフトウェア工学教育研究分野(山口大学)

2. ビジュアルプログラムってなんだろう?

3. 本研究室では、ビジュアルプログラミングシステムの研究開発を行っています。ビジュアルプログラミングシステムとは絵シンボルを用いてコンピュータプログラムを作成するシステムです。発表会場では、ビジュアルプログラミングシステムを用いて、ロボットアームを制御するためのプログラムを作成するデモンストレーションを行います。

□ ブース-C

1. ソフトウェア工学研究室(山口大学)

2. インターネットを用いた算数の学習支援システム

3. 本研究室では、インターネットを用いた小学生向けの学習支援システムの研究開発を行っています。学習支援システムでは、学習していて行き詰まった学習者に、システムが支援を行います。発表会場では、訪れた方々に実際にシステムを試用してもらう予定です。

□ ブース-D

1. 情報数理学講座(広島市立大学)

2. TV放送波の電波レベルマップ作成

3. 私たちの研究室では「電波をどのように利用するか」ではなく、「電波はどのように利用してもらいたいか」をテーマに様々な研究を行っています。現在その一つとして、テレビ放送で使用されている周波数に着目しています。テレビ放送は今まではアナログ放送でしたが、これからはデジタル放送へと進化していきます。このように技術が発達するにつれて、私たちは今まで放送だけに使用されてきた周波数が、放送だけではなく、通信など他のサービスにも活用できるのではないかと考えています。そこで、まず私たちはデジタル放送で使用される周波数は一体どのような特徴を有しているのか調べています。テレビ放送波がどの範囲まで届いているのかを調べるために、パソコン、GPS、受信機により構成した電波受信車を用い、広島市近郊において「テレビ放送波の電波レベルマップ」を作成しました。今回はその結果を展示します。

□ ブース-E

1. 情報数理学講座(広島市立大学)

2. 「しし座流星群」の電波観測

3. 私たちの研究室では「自然現象を電波でとらえよう」というテーマで様々な研究を行っています。今回はその一つとして「流星」という自然現象について発表します。流星とは宇宙空間にさまよっている様々な塵が地球の引力によって地球に落ちてくるとき、大気との摩擦によって燃えたものです。塵が燃えた後、そこに電波を反射させる鏡のようなものが作られます。その「鏡」ができた時にだけ、普段聞くことのできない遠くのFM放送を聞くことができます。つまり流星という自然現象を「見る」だけでなく、電波を用いることによって「音」として捉えることができます。2001年11月、日本の上空では「しし座流星群」により多くの流星を眺めることができました。今回はその結果とともに今年の「しし座

流星群」の観測結果も展示を予定しています。

□ ブース-F

1. プラズマエネルギー工学研究室(山口大学)

2. プラズマ理工学の世界

3. プラズマは固体・液体・気体に次ぐ、「物質第4の状態」と呼ばれています。プラズマ科学技術は、現在、エレクトロニクス、環境、エネルギーなど様々な分野で利用されており、次世代の産業・科学技術の重要な基盤として期待されています。私たちの研究室では、核融合プラズマ関連から材料プロセスまで幅広くプラズマ科学技術の研究を行っています。今回は『負イオン源』、『プラズマジェット』、『プラズマシミュレーション』の最近の研究成果やトピックスについて、実際の実験風景の映像を交えて紹介します。

□ ブース-G

1. 電力変換システム工学研究室(山口大学)

2. IH(誘導加熱)と電子レンジの仕組み

3. 家電製品と電力変換技術は切っても切れない関係です。そこで今回は、電磁

ジャーやクッキングヒーターなど一般家庭にも普及してきた電磁誘導加熱(InductionHeating:IH)を使用した湯沸かし器のデモンストレーションを行い、その動作原理など一般にはあまり知られていない技術について説明します。また、電子レンジの動作原理などの詳しい仕組みについても解説いたします。

□ ブース-H

1. 知能デバイス工学研究室(岡山大学)

2. Chaos(カオス)ってなんだろう?

3. Chaos(カオス)とは日本語で混沌と訳されますが、実際にどのような定義があり、またその理論をどのように解析し、応用しようとしているのか知らない人も多いかと思います。私たちは、それらについて具体的な例を用いて説明し、我々が現在研究している“カオスを用いた神経回路網モデル”や“セルオートマトン”などについても一部説明できればと思います。

□ ブース-I

1. ナノデバイスシステム研究センター(広島大学)

2. ナノメータトランジスタの研究

3. 1970年からの30年間に集積回路のプロセッサもメモリも100万倍に性能向上した。これは主にトランジスタの寸法が10μmから0.1μmへ1/100になったことによる。したがって30年後に期待されるトランジスタは1nmで原子レベルになる。当センターではこの微細化トレンドを先取りし、極微細トランジスタとこれに関連するプロセスの研究を行っている。この研究成果を展示する。

□ ブース-J

1. ナノデバイスシステム研究センター(広島大学)

2. システム設計・アーキテクチャ研究領域--将来のLSIはどうなるか

3. コンピュータは、数値計算や論理的な計算などはたいへん得意で、人間の計算速度とは比べ物にならない速さで答えを出すことができますが、例えば、画像から特徴を抽出したり、おおまかな判断や連想・類推したりするような処理を瞬時に行うことは難しいのです。それに対して、人間はこのような処理をコンピュータと比べ物にならない程早く行うことが可能です。将来のコンピュータで人間のような機能を実現するためには、連想、学習、認識などの機能を高速に処理できるような仕組みを実現する必要があります。この実現のために必要不可欠な機能メモリに関する私たちの研究室の研究を紹介します。

□ ブース-K

1. 電磁波・光デバイス研究室(山口大学)

2. ほしいチャンネルを選ぶ

3. この時代に無くてはならないもの、それは人と人とを結ぶ通信関係です。この通信分野に関連があるものが、近年急速に普及している携帯電話や衛星通信などが挙げられます。これらの通信において最も重要な役割を果たすものの一つが帯域通過フィルタ (BPF) であり、これによりほしいチャンネルを選ぶことができます。私たちの研究室では様々な工夫をしてBPFの設計および作製を行っています。

□ ブース-L

1. 超伝導工学研究室(山口大学)

2. 超伝導ってなんだろう?

3. 「超伝導」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、実際のところどういったもので、どんなところに利用されているのかを知っている人は意外に少ないと思います。その「超伝導」をより分かりやすく、身近に感じてもらい、たくさんの人たちに「超伝導の技術」がどのようなものかを体験してもらいたいと思います。私たちの生活の中に少しずつ利用され始めている「超伝導」を是非ご覧ください。

□ ブース-M

1. 情報集積回路工学教育研究分野(山口大学)

2. 教育用16ビットμプロセッサ・システムの開発とその利用環境~ハード・ソフト融合型学生実験への適用~

3. 本学科では、最近のLSI設計手法を用いた学生実験「マイクロプロセッサ実験」を企画し、本年10月より学部3年生に対して実施している。 この展示コーナでは、その実験に用いるために開発した16ビットμプロセッサ『夢』、実装ボード、および、ソフトウェア環境を展示し、併せて実験方法を紹介する。『夢』は基本情報処理技術者試験のアセンブラ動作を保証する。実装ボードはアルテラ社FPGA搭載のMMS社MU200-AP400を用い、『夢』の回路と動作観測用の回路を組み込んだ。ソフトウェア環境はJAVAで開発した。学生実験では、学生はハードウェア設計記述言語(HDL)を用いたμプロセッサ設計と実装ボード上への実現を行う。また、自作プロセッサでプログラムが動く様子を観察する。学生が最近のLSI設計手法と実現方法を修得し、ハードウェアとソフトウェアへの理解を深めることを狙っている。

□ ブース-N

1. 情報通信研究室(山口大学)

2. スペクトル拡散、電子透かし?

3. スペクトル拡散など、よく耳にすると思います。携帯では、auなどがこの方式を用いています。しかし、実際どういった仕組みになっているなど、わからないとおもいます。これに関して、本展示では、スペクトル拡散とは、どういったものか、その応用例を示します。応用例の一つとして、電子透かしというものがあり、これは、電子透かしを用いることで、著作権を守ろうというものです。ここでは、インターネット上でいろいろと問題となっている音楽データの著作権保護についての研究を展示します。

■8.テクニカルプレゼンテーション(全104件)

<広い会場> <熱心な討論>

|

(□通番/分野/ブース番号/題目/◎発表者/発表者所属) |